2025年・夏の特集

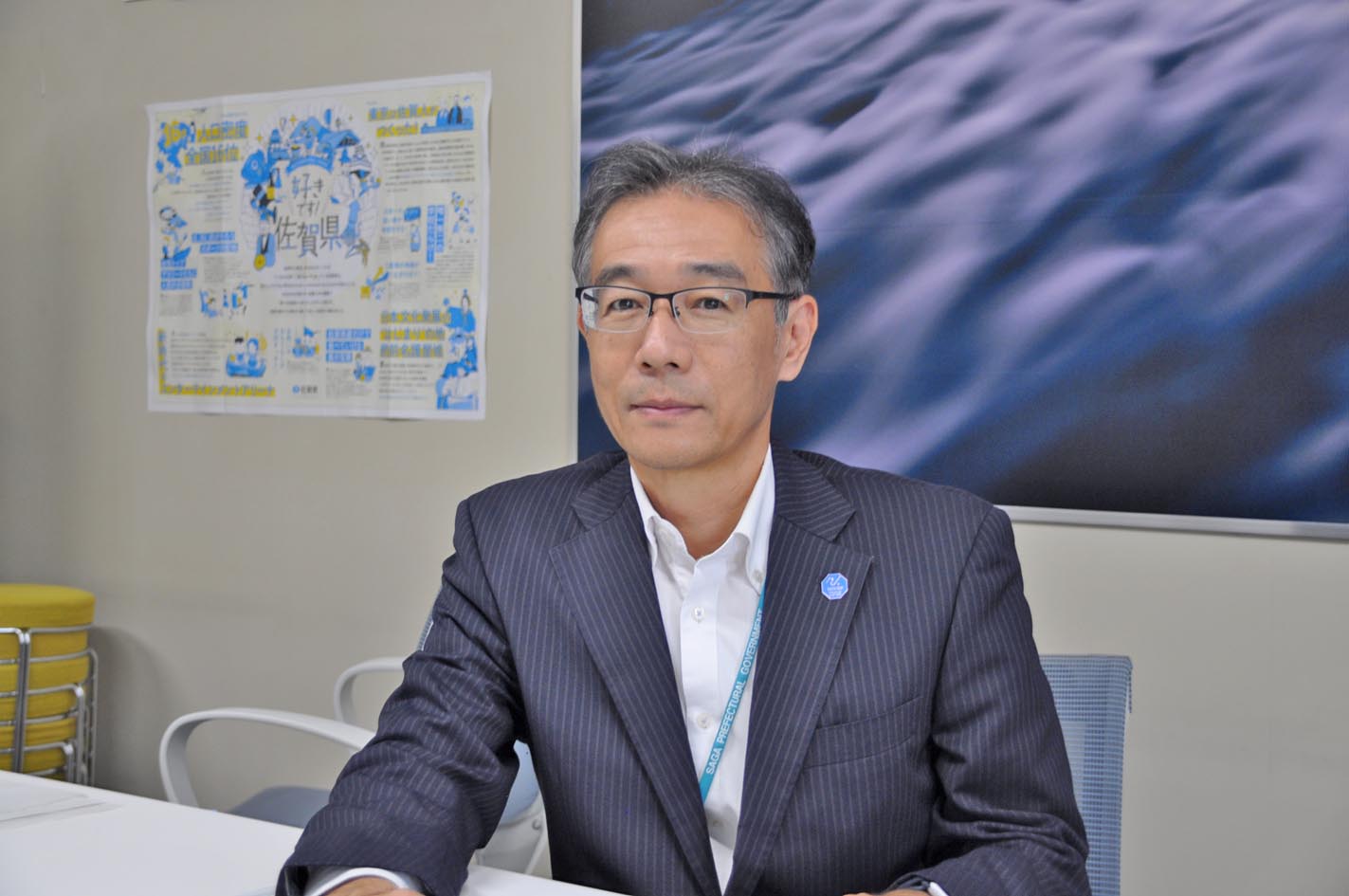

永松義敬県土整備部長インタビュー/地域に根差した建設業の発展に期待

2025年09月02日(火)

特集記事

人物

県民の暮らしを支える社会資本整備

佐賀県の社会基盤を支える県土整備部。その仕事は単なるインフラ整備にとどまらず、県民の安全・安心の確保、日々の暮らしの快適さ、災害時の応急対応や復旧など、建設業界とともに地域の守り手としての役割を果たしている。今年4月に県土整備部長に就任した永松義敬氏に主要事業や重点施策、建設業に期待することなどを聞いた。

―県土整備部の役割について教えてください

県土整備部は社会資本整備を担う部署であり、県民の生活に密接に関わっている。県民の安心・安全や日々の快適な生活を支える、極めて責任の重い仕事を任されている。また、造った社会基盤が県民に利用されることが大事だと感じており、整備して終わりではなく、どう活用され、地域がどう発展するかなどの視点を取り入れてプロジェクトを進める。

―県内の道路網整備で現在力を入れている取り組みは

いま最も注力しているのが、Tゾーンと呼んでいる有明海沿岸道路と佐賀唐津道路が交わるエリアの整備。用地買収が完了し、積極的な工事の推進を図っている。

県では広域幹線道路ネットワークを社会資本整備の柱の一つと位置づけ、有明海沿岸道路や佐賀唐津道路、西九州自動車道など、県全体を視野に入れて整備を着実に進めていく。また、国で整備を進められている大川佐賀道路では川副ⅠC(仮)までを2026年度に開通する見込みが示されており、さらなる交通の利便性向上など早期の開通に期待している。 県が担う区間は着実に整備を推進し、国が担当する部分には強く事業進展の要望を行う。県民の快適な生活を支えるために、それぞれの役割で前に進むことが重要だと考えている。

―治水対策における重点施策や今後の方向性をお聞かせください

19年、21年と大きな水害を経験し、我々の仕事がいかに県民の安心に直結しているかを再認識した。六角川や嘉瀬川、松浦川などの河川管理者だけでなく、流域全体で取り組む流域治水に重点を置いている。

県では、内水対策プロジェクト「プロジェクトIF」に取り組んでおり、流下能力の向上に向けた河川改修や河道の浚渫などを計画的に実施。また、県内には全国で最も多い53カ所の排水機場があり、その維持管理や点検には力を入れていきたい。

―インフラ整備に対する考えをお聞かせください

近年、重視しているのが「使われる道路」「にぎわいのある空間」で、24年8月に完成したJR佐賀駅南口の「さが維新テラス」がその象徴的な取り組み。道路整備と空間づくりを一体で進め、多くの人が歩いて楽しめる場所を目指した。

また、吉野ヶ里歴史公園でも、スノーピークと連携して新施設を官民で整備している。歴史を大事にし、その価値を生かしながら、吉野ヶ里遺跡の魅力を発信して利用促進を図っていきたい。

―社会資本の老朽化対策として、特に重視していることは何ですか

今年6月に発生した国道444号の陥没は、社会資本の老朽化という「見えないリスク」が顕在化したもの。埋設インフラの情報共有や補修時の連携がますます重要になる。今後、こうした事案を防ぐため、施設の適切な維持管理と計画的な更新を確実に進める必要がある。

橋梁については5年ごとの法定点検が義務付けられており、長寿命化計画などに基づき確実に実施していく。県道の空洞化調査も実施しており、社会資本の管理者としての責任をしっかりと果たしたい。

―全国都市緑化フェアに込めた想いや取り組み内容をお聞かせください

28年春の開催が決定した全国都市緑化フェアも、大きな期待が寄せられている事業の一つ。同じく28年に開催する「山の博覧会(仮称)」と一緒になって、森・川・海のつながりを守り、佐賀の豊かな自然を未来につなぐ「森川海人っプロジェクト」や、県民と地域が主役の「自発の地域づくり」の理念で開催する。

自然の恩恵に感謝し、自然との共生を考えるきっかけとしたい。フェアを通じて花や緑が街に定着し、暮らしの中で息づくような文化が生まれることを期待する。一過性で終わらない持続可能な緑の取り組みを目指す。

―建設業の担い手確保について、どのような取り組みを進めていますか

建設業は社会資本の整備だけでなく、災害時の復旧や地域防災に不可欠な存在。建設業の担い手確保の取り組みでは、小学生親子現場見学会、中学生向け電子コミック、工業系の高校生を対象としたICT施工の体験会など、世代ごとに工夫した普及活動を行っている。

また、女性技術者ネットワークの「SAGA女子Con」を立ち上げ、女子高校生への情報発信を強化。さらに外国人材についても、雇用実態調査、安全教育、企業向け研修などを行い、管理団体と連携して、外国人から選ばれる佐賀県を目指していく。

―建設業の働き方改革に向けた取り組み方針をお聞かせください

建設業の魅力は地域を守る誇りにあると思う。だからこそ、技術者の働き方を見直し、選ばれる仕事にすることが必要。県では週休2日制の実現に向け、毎週土曜日を休みにする取り組みを推進。ICTやDXの導入による業務の効率化と合わせ、より働きやすい職場環境づくりに注力している。

―建設業への期待や今後の役割について、どのように考えていますか

インフラの整備、防災・減災、担い手育成など、全ては県民の暮らしを支えることが目的。これからも地域の守り手としての建設業の力を信じ、しっかりと地域に根差した形で建設業が将来にわたって健全に発展できるように、県としても現場の声に耳を傾けながら、しっかり取り組んでいきたい。ICTやDX活用による生産性向上、多様な人材の活躍など社会変化に対応した新たな価値を創造するような存在になっていただければと、建設業の方には期待している。