建設DX企画/国を挙げてDX化を推進/DXによる生産性向上・働き方改革で山積する課題に対応

2025年01月28日(火)

特集記事

その他

生産性向上 次の段階に

石破茂総理は、2024年11月29日の所信表明演説で、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を切り口に、各戦略分野への投資を進めて経済全体の活力を上げるとともに、新しいICT(情報通信)技術のフル活用やGX(グリーン・トランスフォーメーション)への投資で地方創生につなげるなど、国を挙げてDXに積極的に取り組んでいく姿勢を示した。地方自治体でもDXの活用が進んでおり、佐賀県では、県内産業の生産性向上・競争上優位性確保などによる人材流出に防止に向け、DX推進の各種支援施策を展開。『日本DX大賞2024』の特別賞を受賞している。

建設分野でもDXを積極化。国土交通省が建設現場の生産性を向上させるi―Constructionを提唱してから、25年で10年目を迎え、新たな段階に入ろうとしている。

佐賀県では23年度、建設業関連学科のある県内高校生向けのICT施工実習の実施。建設業への興味・関心を深めることで、県内建設業への就職を促すことを目指したもので、唐津工業高校建築科の40人、佐賀工業高校建築科の40人、高志館高校環境緑地科の20人、佐賀農業高校環境工学科の40人、鳥栖工業高校土木科の24人、北稜高校土木科・建築科の37人の6校7学科計201人が受講した。県内建設業者向けには、24年度に建設DX加速化事業費補助金を交付。事業場内最低賃金を25年1月31日までに3%以上引き上げることを条件に、ICT建設機械やICT後付け機器、3次元測量機器や3次元測量機器搭載用ドローンの導入費用を補助し、建設現場の生産性向上と担い手の確保を目指している。

長崎県では、インフラDXの推進に向け▽ICT土木工事現場見学会▽経営者向け意識改革セミナー▽デジタル技術を活用した災害査定▽オープンナガサキ(三次元点群データ)の開設▽インフラDX推進班の新設―を展開。24年度には、DXの取組を推進する専属部署として、県土木部に〝インフラDX推進班〟を新設。12月には、インフラ分野と災害対応のDXを2本柱とする『長崎県インフラDXアクションプラン(第0版)』を公表している。

10年目を迎えたi―Construction

ふたたび国の動きに目を移し、10年目を迎え新たな段階に入ろうとしているi―Constructionのあゆみとこれからを紹介する。

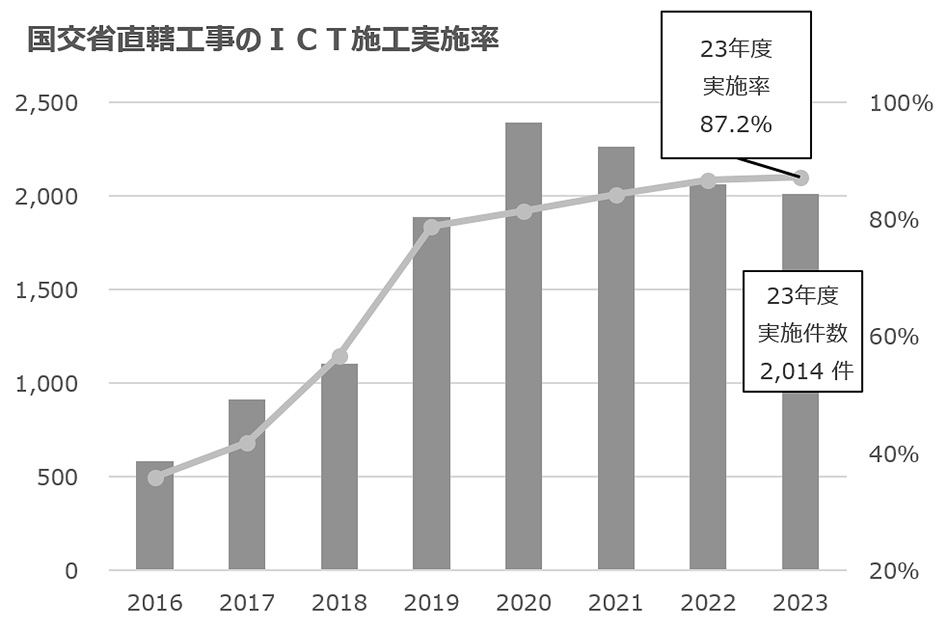

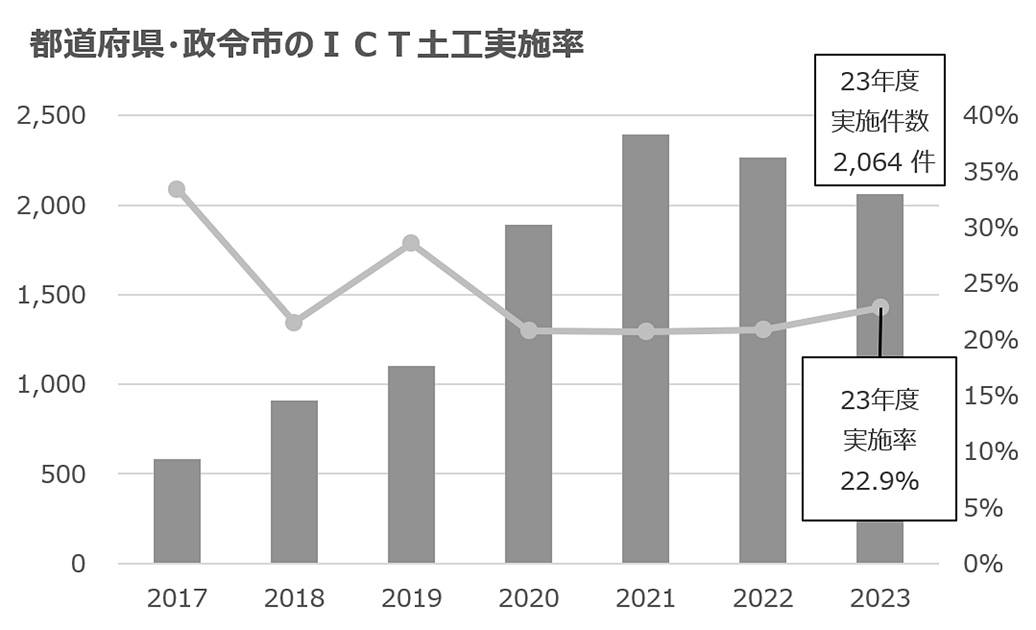

公共工事にICTを全面的に活用するとして打ち出したICT施工のうち、ICT土工の23年度末時点の実績は、直轄工事で累計1万3228件、都道府県・政令市で1万1214件に上り、直轄工事のICT施工の実施率は87・2%までになった。従来施工と比べ、ICT土工の作業時間は平均3割の削減効果が確認されている。

測量から管理まで全てのプロセスにICT

2015年11月、石井啓一国土交通相(当時)は会見で、「建設現場の生産性向上に向けて、測量・設計から施工、さらに管理に至る全てのプロセスにおいて、情報化を前提とした新基準を来年度より導入する」と発言。現場の生産性を向上させるプロジェクトをi―Constructionと名付けることを打ち出した。

その後発足した有識者会議は「ICT施工」「コンクリート工の規格の標準化」「施工時期の平準化」を柱に取り組むことを提言。国交省は16年3月までに技術基準を定め、翌4月からICT施工が現場に導入された。

停滞した企業努力 高齢化も深刻に

i―Constructionがスタートした当時の建設産業と建設現場はどのような状況に置かれていたのか。2000年代の建設産業では、労働者の減少を上回る公共投資の削減によって、労働力が過剰供給に陥った。これにより、現場の生産性向上は見送られ、生産性を高める企業努力も停滞していた。

しかし、東日本大震災や自公政権の誕生を契機に公共事業費が回復すると、労働力不足が一気に表面化した。それ以前の労働力の過剰供給と過当競争によって若年層も採用されず、高齢化は深刻な状況になっていた。その後の10年で高齢化した技能者が一斉に退職し、技能者が110万人減少する、との推計もあった。

i―Constructionには、建設投資が上昇局面に入ったことを契機として、生産性の抜本的な改革によって労働力不足を補う、という狙いがあった。

ドローンが変えた生産性 作業時間は3割削減

ICT施工のスタート時点で、まずターゲットになったのが、他工種よりも生産性の向上が遅れていた土工だ。新工法の開発などによって、生産性が急速に伸びていたトンネル工と比べ、土工の生産性は横ばいで推移しており、生産性向上の余地が大きかった。

ICT施工とそれ以前の情報化施工の大きな違いは、3次元測量にドローンを取り入れたことだ。ドローンの活用により、トータルステーション(TS)を使用するよりも、起工測量や出来形管理の作業時間が大幅に短縮。3次元設計データでICT建機が自動制御されることにより、施工段階の作業時間も短縮されるようになった。

国交省が直轄工事のICT土工の施工者を対象に行っている調査結果によると、起工測量から電子納品まで延べ作業時間は32・6%削減されている(23年度時点)。

市区町村の進捗に遅れ

生産性向上の効果が確認されたことで、ICT施工の裾野は確実に広がった。全国建設業協会(全建、今井雅則会長)の調査に対し、ICT施工に「取り組んでいる」と回答した企業は63・0%。「労働者不足への対応や働き方改革のためにも生産性の向上は必須」と回答する企業もあり、i―Constructionの当初の目的が浸透している。

その一方で、「都道府県や市町村は進捗が遅く、積極的にICT施工に取り組んでもコスト回収ができない」という声もある。市区町村の工事で導入が進まず、設備投資を回収する機会が少ないだけでなく、小規模施工にICT施工を導入しても生産性の向上の効果が小さく、採算性も低いといった当初からの課題は解消されていない。

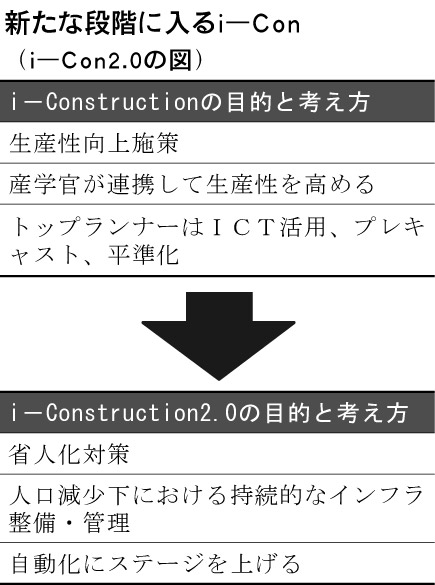

「2.0」にアップデート 省人化3割を目標に

国交省はi―Constructionの裾野が広がり、生産性向上の効果が確認されている反面、生産年齢人口の減少、自然災害の激甚化・頻発化、インフラの老朽化など、建設現場の人手を巡る課題が一層深刻になっていることを問題視。「現状の取り組みのみでは生産性の向上は頭打ち」だとして、i―Constructionを「2・0」へとアップデートする。

i―Construction2・0の柱は自動化技術の積極的な活用だ。建機の自動化によってオペレーター1人が複数の機械を管理する「施工のオートメーション化」、設計データを施工データとして直接活用する「データ連携のオートメーション化」、リモートでの監督検査やプレキャスト製品を活用する「施工管理のオートメーション化」を図る。2・0の実装によって、2040年までに省人化3割、生産性1・5倍の実現を目指すとしている。