神埼市・松本市長インタビュー「豪雨災害と今後の社会資本整備」

防災避難道路で安心を提供/建設業と一緒に〝まちづくり〟を

2022年01月04日(火)

特集記事

人物

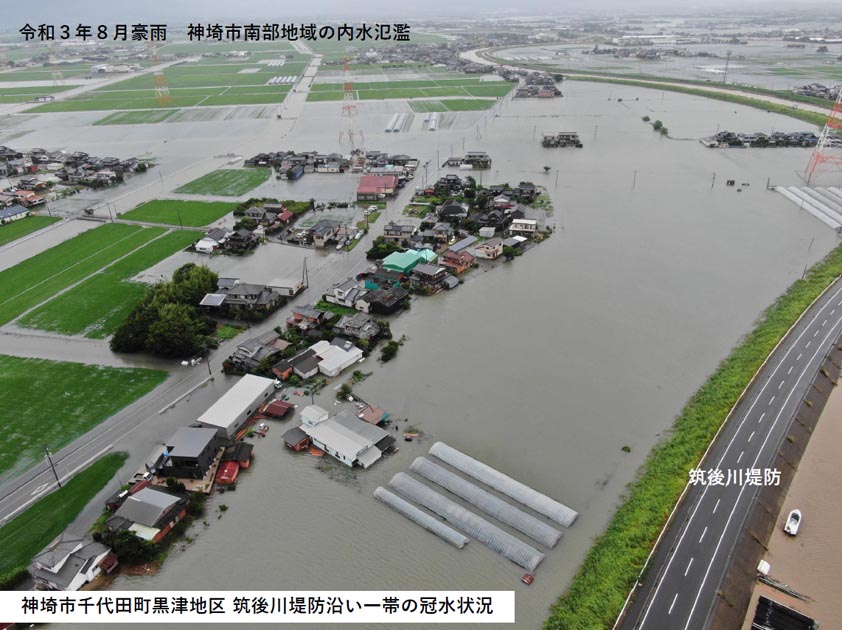

水害による被害が頻発化・激甚化している中、2021年8月豪雨では、神埼市でも内水氾濫や土砂崩れなどの被害が発生している。県と市町が連携する流域治水対策の必要性、住民を速やかに避難させるための防災避難道路構想、城原川ダムへの要望など、これからの社会資本整備について、同市の松本茂幸市長に聞いた【2021年11月11日取材】。

【2年連続の内水氾濫】

朝倉市や武雄市などの被害に比べれば、状態としては他所よりもよいと思います。筑後川上流の雨が止んだ時と有明海の干潮のタイミングが重なれば、筑後川の水位が下がり、城原川や田手川から流れ出す水がどんどん捌けます。そういう理由で神埼は今まで助かっていたのではないかと思います。今後はわかりませんが。

去年と今年の2年続けて、田手川下流の東部地区が被害に遭っており、内水氾濫のため、ハウスで野菜を作る園芸農家などは大変だと聞いています。

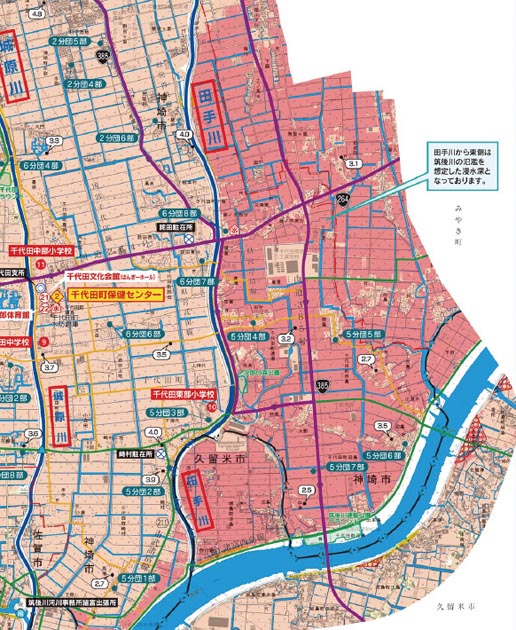

私自身、直接現場の視察に行きました。しかし、至る所で道路が冠水し隣の町に行くのに、ぐるっと回らないとたどり着くことが出来ませんでした。当時は、みやき町のところからずっと道が分断されているようでした。

みやき町の寒水川、上峰町から吉野ヶ里町に流れる井柳川には筑後川に排水を行うためのポンプ施設があります。水門が開けられないなら、そのポンプで水を排出する必要がありますが、洪水による水量が多すぎて追いつかない。

水路の水門が開けられず、ポンプも十分稼働していないような状況の中で浸水が酷かった。そしてそのような状態が、3日も4日も続いていく。

2年前まではそのようなことはあり得なかったと住民は話しています。本来、ポンプが筑後川に排水するはずだった水は、低い所に流れ込んでいってしまう。上流から来た水は一番下流に溜まります。それが田手川の下流東側で起きた内水氾濫です。

今の雨の降り方は尋常ではありません。今年の雨はこれで済んだが、もっと降ったらどうなってしまうのか。

2021年9月27日には筑後川流域の排水増強を求める旨の陳情を知事に対し行いました。私だけでなく、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町の3町長も一緒です。

水は上流から来ます。神埼市だけでは対策は出来ません。県と周りの市町が連携する流域治水対策が必要です。

【川を守るための「野越し」】

城原川と田手川に挟まれた南部平坦部は川と川に挟まれ、溜まった水が外に出ていくことが出来ない地域です。

城原川の上流に堤防の一部を意図的に低くした「野越し」というものがあります。なぜそのようなものがあるのかというと、下流の堤防を守るために上流で水を放出するためです。放出することで、川は守られますが、住む人の命は危険にさらされます。

河川改修などは人を守るために行うものです。川を守るための野越しの存在を、市長になった時からずっと疑問に思っていました。

神埼市が合併する前は、北が神埼町、南が千代田町と行政が違う状態でした。江戸時代には北が鍋島藩の直轄領、南は蓮池藩の領地であり、極端な言い方をするならば、元々外国だったのです。外国だったから、上流の住民も下流の住民もお互いのことを考えてはいなかった。今は合併して同じ市民、そういうことではダメだと思っています。

私はかねてから、河川に挟まれた地域で野越しから水が放出されたら、大変だということを主張してきました。

◆防災避難道路で安心を提供◆

【防災避難道路構想】

私は避難道として使用できる立体交差の道路を造りたいと考えています。合併してからつくった防災避難道路の構想です。

神埼市には千代田、神埼、脊振を繋ぐ縦の一本道の道路がほとんどありません。いざという時のためにも、南から北へ向かう一本道の道路をつくらなければいけないと思いました。

すでに道路自体は、南の方からつくり始めています。北の方は建設中の城原川ダムとの兼ね合いでまだ手を付けることが出来ません。

みんな車を持っていますよね。城原川と田手川の間の地域だけでも相当数の車が存在するでしょう。そんなにたくさん車が水に浸かったら、明日から何もできません。車ごと逃げられる避難道路を作らなければならないと、7年余り前からやってきました。

国も財政的に厳しいと否定的でしたが、3年位前から状況は変わってきています。「国土強靭化」「予防・防災」という言葉が出てきて、国の方も肯定的に変わってきている。あとは県がそれに協力してくれればということで、知事とはじりじりと理解を求めた交渉を行っています。

【避難時間の短縮】

国道34号とJRを跨ぐように道路が南から北に流れるイメージです。在来の道を使用した北への避難は、17時間近くかかるというシミュレーションがあります。それに対し防災避難道路があった場合だと、3時間弱という計算になりました。約6分の1の時間です。

実際に避難指示を出した時には、南から北にしか行けないように一方通行にします。そうすれば2時間弱程度で避難が出来るのではないかと考えています。

避難に17時間かかる現状でも、上流で野越しから水が放出された時には、避難してくれと言わなければいけません。その場合、いつから避難を開始させるのかという話になります。

水が放出される時間を予測し、その17時間前から避難させて、結局避難の必要がなかったらどうなるか。そんなことが続けば、人は避難しなくなってしまうでしょう。

2時間で避難できるのであれば、避難指示を出さずに状況を見極めることも可能になります。

【車がそのまま避難スペースに】

あとは避難場所です。JR以北の地域などに防災避難場所を作ったらよいと思っています。吉野ヶ里歴史公園、王仁博士顕彰公園なども防災避難場所として利用できます。

今は新型コロナウイルス感染症もあり、避難所もパーティションを作るなどしなくてはいけない。公民館や体育館が避難場所になってしまうと、限られた人数しか行けません。

しかし車ごと避難できるようにすれば、車がパーティション代わりです。駐車場に止めた車が、そのまま家族の避難スペースになります。

従来の駐車場では、避難場所となったときに狭くてドアが開けられません。ドアが開けられないとエコノミー症候群になってしまう危険性もあります。

2台のスペースに1台、3台のスペースに2台停められるような駐車場を作らないといけません。市の北部地域に避難のための駐車場が必要だと思っています。

車ごと避難して、一晩中そこで過ごすことになっても、職員がテントなどを用意出来れば市で給水などのフォローが出来ます。有明海は干満の動きがくるので、1日もあれば水が引くでしょう。

防災避難道路が完成すれば、山手の広滝(脊振町)も陸の孤島にならなくて済む。私は市民に安心して暮らせる環境を提供したいと考えています。

【城原川ダムに求めるもの】

城原川の水位が上がらないように、流量を調整できるダムにしてほしいと思っています。城原川には、内水氾濫を防ぐため、佐賀導水からポンプで洪水を強制的に排水していますが、城原川の水位が上がるとポンプが止まります。城原川が氾濫してしまうからです。

ポンプが止まってしまえば内水氾濫が起きます。ポンプは止めないのが望ましい。例えば仮に、城原川を流れる水を300㌧から200㌧に調整できれば、残り100㌧分はポンプからの強制排水を受け入れ、内水氾濫が減るでしょう。

今までは上からの水を何とかすればいいという考えだったが今はそうじゃない。城原川はダムの整備と堤防の一部拡幅などが計画されていますが、田手川と河川の幅を見比べると改修を受けている田手川の方が広いです。でも城原川の方が水の量は多い。

川幅を広げない分、ダムはしっかり造ってほしい。ダムの計画がスタートしたのはすでに40年前です。今の豪雨には対応しきれないと思われるので、流域全体での治水対策を考えていく必要があると思います。

◆建設業と一緒に〝まちづくり〟を◆

【建設業者に向けて】

私は今まで、発注先は市内の業者を最優先としてきました。今はどこでも「自分の所の財は他所に出さない」という発想になってきています。それは元々そうです。そこから始めないといけない。

神埼市が発注する工事は、神埼市内の業者が受けるということは、受けてもらわないと困るということです。常に広く仕事を求めてほしい。

残念ながら神埼市だけで、市内すべての業者の利潤が追求できるような発注はできません。けれども県や国のより大きな仕事の下請けをしてでも、自分たちの仕事を確保し、利潤を追求していただきたい。神埼市が発注する仕事は小さいですが、その一助になればと思います。

またまちづくりを検討する機会には、ぜひ建設業者の方にも参加していただき、専門家としての意見をお聞かせ願いたいと考えています。一緒になって進めさせてもらえたらありがたいですね。