著しく低い建設業の女性割合 「女性活躍は企業の利益」

2022年01月04日(火)

特集記事

その他

1985年6月、世界で72番目の女子差別撤廃条約の批准国となった日本。「国籍法」の改正、「雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」(男女雇用機会均等法)の制定と労働基準法の改正等が実現した。

2007年4月には、「雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)が改正。また、2019年4月には「働き方改革関連法」が施行され、翌5月に政府は「女性活躍推進法」において、常時雇用している労働者の数が101人を超える事業者に行動計画の策定や公表を義務付けた。

女性活躍推進が必要とされる背景は、企業を取り巻く社会環境の変化である。少子高齢化の進展により、労働力人口が今後、大幅に減少していくことが見込まれている。このまま労働力人口が減少すると、企業にとって人手不足の問題が深刻化する。企業は、より多様な人材の能力を活かしていくことが大きな経営課題であり、そこで期待される人材が女性である。特に建設業の女性割合は著しく低く、解消できれば企業の恩恵は大きい。

◆性別役割分担意識は根強く◆

【県の動向】

県では、2021年3月、「第5次佐賀県男女共同参画基本計画」を策定。事業者と一体となって、男女共同参画社会の実現に向けて取り組むこととしている。県は、男女共同参画社会の実現は、少子・高齢化の進展や国内経済活動の成熟化など社会情勢の急速な変化に対応していく上で課題と考えている。

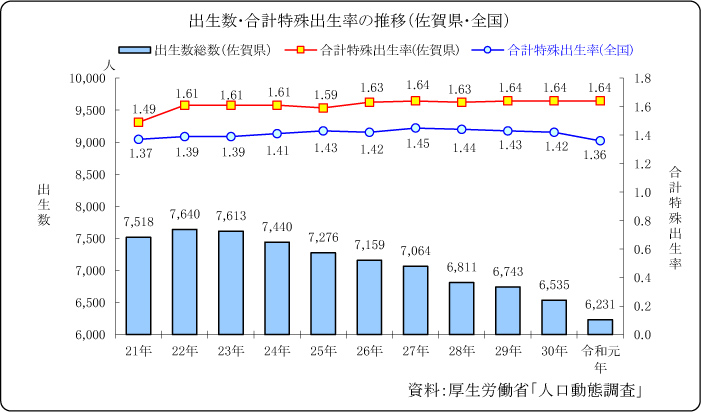

県の総人口は、2015年で約83万人、国立社会保障・人口問題研究所が公表した将来推計人口予測では、2045年には約66万人まで減少すると見込まれている。その間、65歳以上の人口割合は27・7%から37%に上昇し、0~14歳の人口割合は14%から12・5%に下降すると予想され、県でも人口減少に加えて、少子高齢化の進展が予測されている。合計特殊出生率をみても、県は、全国8位(2018年厚生労働省調査)ではあるが、ここ数年横ばい状態が続いている。

【県民の意識】

2019年度に実施した「男女共同参画社会づくりのための県民意識調査」で、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という性別役割分担意識については、「反対派」(65・2%)が「賛成派」(34・3%)を上回っており、3人に2人は、性別役割分担意識に否定的である。全国調査と比較すると、反対派は、全国調査の59・8%より5・4ポイント高く、賛成派は、全国調査の35%とほぼ同じ数値となっており、佐賀県の方が全国より性別役割分担意識に否定的な人の割合が高いことが分かった。ただし、過去の調査結果と比べると、賛成する人の割合は過去10年において、ほぼ横ばい状態で、男女ともに、一定数の割合で、性別役割分担意識が根強く残っている。

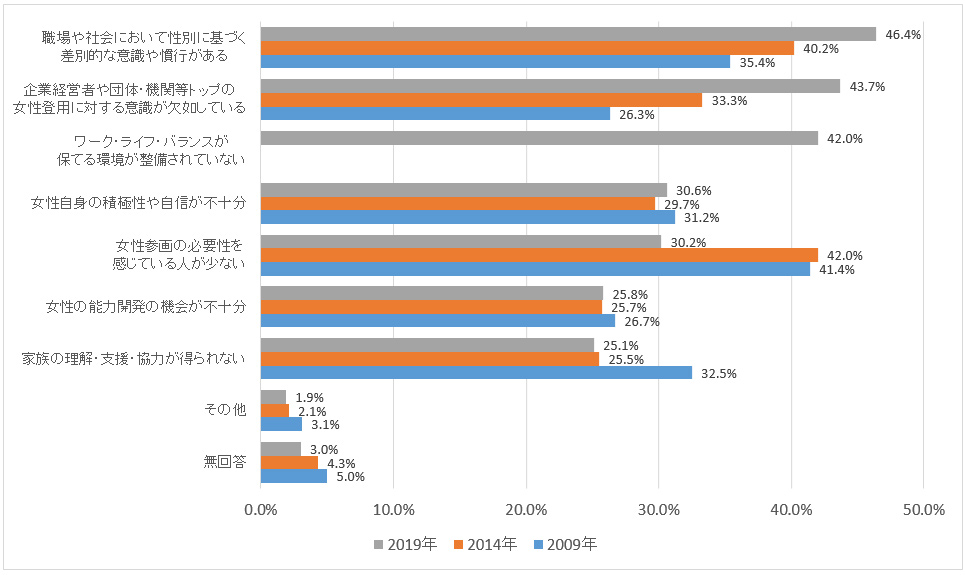

社会における女性の活躍について、女性が、管理職等への登用や、企画・方針決定の場へ参画を自らは望まない理由として、「知識や能力の面で不安があり、やれる自信がないから」が最も高い結果となった。また、参画や方針決定の場に女性の参画が少ない理由として、「職場や社会において、性別に基づく差別的な意識や慣行がある」が46・4%と最も高く、これまで過去10年の調査で最も高かった「女性参画の必要性を感じている人が少ない」が30・2%と大きく減少していることが分かった。(2009年・・41・4%、2014年・・42%、2019年・・30・2%)一方で、今回から選択肢に追加した「ワーク・ライフ・バランスが保てる環境が整備されていない」が、42%と比較的高い結果となった。

◆男女双方の意識改革が必要◆

【県民意識の総括】

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」といった意識は、今もなお男女ともに根強く残っており、それが原因で、男性は育児・家事への参画が、女性は仕事の継続・キャリア形成が困難になっている。男女双方の意識改革が必要である。また、女性の活躍が企業等にとっての利益や経済・地域社会の活性化につながるという認識が定着していない。人口減少に伴い、女性の活躍推進は課題だが、政治分野、行政分野、経済分野における女性の役員・管理職に占める割合は、依然、低い状態が続いている。今後は、女性が重要な担い手であるということ、労働力不足問題や消費者ニーズの多様化への対応に女性が不可欠であるということなどの認識を深める必要がある。

「ワーク・ライフ・バランス」の取組は進んでいるもののまだ十分とは言えない状況。現状として、年次有給休暇取得率は低く、労働時間も長く、男性中心型労働慣行も根強いなど、仕事と家庭・地域生活との両立が容易ではない状態にある。

◆女性活躍・子育て応援など次期等級格付で評価拡充◆

【23・24年度県建設業者施行能力等級評定要領】

昨年9月30日の建設業審議会(会長・石橋孝治佐賀大学名誉教授)では、2023・24年度の建設業者施行能力等級評定(等級格付)の要領案を諮問した。

主観点について、評価項目の一部を見直す。「子育て応援・女性の活躍推進・出会い結婚応援」の評価項目を拡充し、厚生労働大臣が認定する「えるぼし」および「くるみん」の取得や「出会い結婚応援企業」への登録と研修受講を評価項目(加点条件)に加えるとした。今回の見直しは、建設業企業のイメージ向上を図るもの。業界の重要な課題である担い手不足解消につなげる狙い。

【女性の活躍推進佐賀県会議】

女性の活躍による地域経済の活性化を推進するため県内経済団体が中心となり2014年1月に「女性の大活躍推進佐賀県会議」が設置された。

登録(会費無料)と宣言方法は郵送、FAXまたはホームページ(https://www.juw-saga.jp/)で申し込む。申込書が事務局に到着後、約1週間で登録書が送付される。登録後は、送られてきた登録書を事業所内に掲示し、従業員に周知するとともに宣言内容の取り組みを実施する。

【県や市の女性応援事業など】

県は昨年、県内中小事業所における女性活躍を推進するため、女性が活躍しやすい職場環境の整備に取り組む支援を実施した。また、建設業で働く女性の活躍や働く女性のキャリアアップをテーマにしたセミナーなどを開催している。

嬉野市では、女子野球応援宣言する事業所を募集している。登録料は無料で、嬉野市外の事業所も登録できる。登録することで嬉野市が、特設サイトにてSDGs(エス・ディー・ジーズ)に積極的に取り組む女性活躍推進のトップランナーとして事業所を掲載。いろいろな場面でPRを行ってくれる。