【行政トップインタビュー】

国土交通省九州地方整備局 九州技術事務所 坂元浩二所長に聞く /官民一体で担い手の確保へ

2019年08月08日(木)

特集記事

人物

国土交通省九州地方整備局の機関として、技術開発や人材育成などの業務を担っている九州技術事務所(以下、九技)。4月から所長に就任した坂元浩二氏に、建設業界を取りまく課題、九技での技術開発、人材育成や災害対応の事例について話を聞いた。

①建設業界を取りまく環境や課題をどう捉えているか

建設業界が抱えている一番の課題が、担い手の確保だと考えている。2014年度に品確法が改正され、担い手の中長期的な確保・育成を目指し、発注者側に適正な利潤確保などが求められるようになった。適正な利潤を確保することで、担い手の確保・育成を促進していく。加えて、週休二日制への取り組み、ICTの有効活用などで、建設業界の生産性を上げることが重要になる。建設業界の魅力が若い人に十分に伝わっていないと感じるので、業界のPRも求められている。

②九技が掲げる建設技術の新技術開発について

九技が掲げる3本柱のうち1つが、建設技術の新技術開発。技術開発相談窓口を設けており、NETIS(新技術情報提供システム)への登録申請を受け付けている。九州地整管内の各事務所が抱える工事や技術の課題について、解決していくことが九技の役割。建設業界の課題解消、生産性向上につながり、業界の魅力向上にも寄与していければという思いで取り組んでいる。

③九技では、無人化施工機の開発や被災地への派遣・出動を行っている。無人化施工の利点についてどのように考えているか

災害現場によっては、土砂崩れなど二次災害の可能性もある。現場近辺で直接復旧作業を行えない場合、遠隔地からの無人化施工で安全に復旧作業ができる。人が立ち入れない場所で作業が行え、早期の復旧にもつながる。危険な箇所での被災者の捜索にも遠隔操作での無人化施工を利用するなど、人命救助の面でも有効に利用している。

15年度から、管内の各事務所が企業と災害対応に関する協定を結んでいる。協定業者のオペレーターを対象に無人化施工の訓練を行うことで、災害が発生した際に迅速に対応できる体制を整えている。

④維持管理に関する技術者の育成支援について

事務所内に施工不良の実例を再現した橋梁実モデルを整備して、点検の研修などに活用している。堤防実モデルも現在整備しており、来年度までに完成させ、運用方法について検討していく。

公共事業予算の中でも、今後は維持管理が大きく割合を占めていくと言われている。インフラの維持管理の重要性が増していくなかで、技術者の人材育成に注力する必要がある。行政の技術職員も人数が減る一方で業務が多様化しており、以前ほど業務に習熟できていない状況が見られる。維持管理に関するノウハウを効率よく習得するために、実モデルでの研修が役に立てばと考えている。

研修に利用するという本来の目的に加え、学生や一般の方に、インフラの維持管理の必要性を理解してもらうきっかけにもなる。特に、学生の方には土木の魅力も感じてもらえばと期待している。

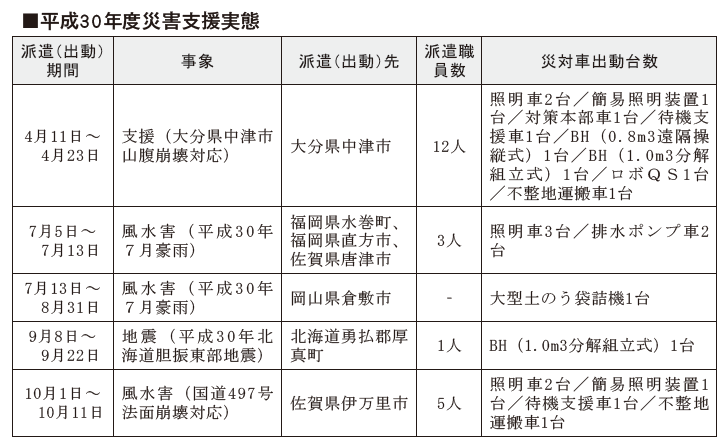

⑤九技では、協力会社と災害時基本協定を締結している。協定の内容や災害時の出動実績について

今年度も4月10日に協定書の交付式を執り行った。協定は、災害対策用機械の出動、応急対策業務、無人化施工の現場マネジメントの3つのカテゴリーで結んでいる。機械の出動については、事務所で保有する無人化施工機、照明車やポンプ車などを現地まで運送し、引き渡しまでを依頼している。応急対策業務や無人化施工の現場マネジメントでは、現地での対応を協力してもらうことになっている。

昨年度には、大分県中津市耶馬溪の土砂崩落で行方不明者の捜索援助、7月の西日本豪雨では倉敷市へ大型土のう製造機の出動、9月の北海道胆振東部地震では分解組立型バックホウの出動などを行った。九州管内のみならず、全国的に支援を行っている。

耶馬溪には、開発途中の360度撮影カメラを持ち込んだ。平面画像に比べて、より詳細に現場の状況を確認でき、照明車など機材の配置場所、輸送ルートの選定に役立てた。

災害の復旧現場で最前線に立たれているのが、地元の建設業。地元業者の防災対応に寄与するような、防災技術を開発していく。

⑥九技では、AIを利用した水位データの計測、熊本地震の被災地および復興後のイメージをVRで再現するなど、新技術の活用に取り組んでいる。新技術の活用を今後どのように進めていくのか

近年は通信技術の進歩、AIやVRの登場など社会全体で技術革新が著しい。九技でも、建設分野でAIやVRをどのように活用できるかという検証、可能性の追求を昨年度から進めてきている。今年度も検証を続けていき、新技術の実用化に取り組んでいる組織などとも連携していきたい。

堤防実モデルに関しては、現実のモデルには再現させにくい不具合を、VRで再現することを検討している。また、土木研究所と連携(※)し、川づくりへのVR技術導入を目指している。

⑦建設業界へのメッセージ

生産年齢人口が減っていけば、業界間での担い手確保の競争も厳しくなる。官民一体となって、業界の担い手確保・育成をやっていかなければならない。待遇の改善に加え仕事のやりがいを伝えることで、建設業の魅力をPRして、若い人の入職を促す。九技としても、生産性向上に努め一助になりたい。建設業界の課題を解決するには、発注者側、受注者側双方での協力が不可欠。業界の皆さんと意見を交換しながら、取り組んでいきたい。

災害などの有事の際には地元の業者が即座に対応してくれるように、建設業は地域の守り手。建設業の存在意義を、自治体の首長にも理解して頂くことも必要。公共事業での利潤確保への取り組みに見られるように、だいぶ理解が進んでいるが、さらに浸透させることが重要になる。

◇ ◇ ◇

■TOPICS■

土木研究所とのVR技術の連携

国立研究開発法人土木研究所と九技は、VR技術を導入した川づくりの検討を今年度から開始している。

土木研究所では、河川の3次元設計を目指して、数値シミュレーションソフトウェアのiRIC(アイリック)をベースとし、ドローンなどによる3次元測量データを活用した次世代川づくり支援ツールの開発を行っている。

九技では、災害復旧の設計・施工の迅速化を図るためVR技術を研究しており、災害現場を迅速に3次元モデル化する技術や、ゲームエンジンを搭載した市販ソフトを使って、従来よりも低コスト、短時間でVR空間を構築して編集するなどの技術開発に取り組んでいる。

両者の連携により、3年以内をめどにVR技術を用いた川づくりを本格化させ、自然環境や景観に配慮した一段レベルの高い魅力あふれる川づくりを可能とする技術開発を目指す。

◇ ◇ ◇