治水の神様 成冨兵庫茂安の偉業

2019年01月01日(火)

特集記事

その他

明治維新から150年の節目を迎えた昨年は、ドラマやイベントで幕末明治の出来事、人物たちが取り上げられて全国的な盛り上がりをみせた。佐賀県でも「肥前さが幕末維新博覧会」が開催され、大隈重信や江藤新平といった佐賀の偉人とその功績が注目された。

しかし、さらに時をさかのぼると佐賀の土木の歴史に大きな功績を残した人物を見つけることができる。治水の神様、成富兵庫茂安だ。(以下、茂安)

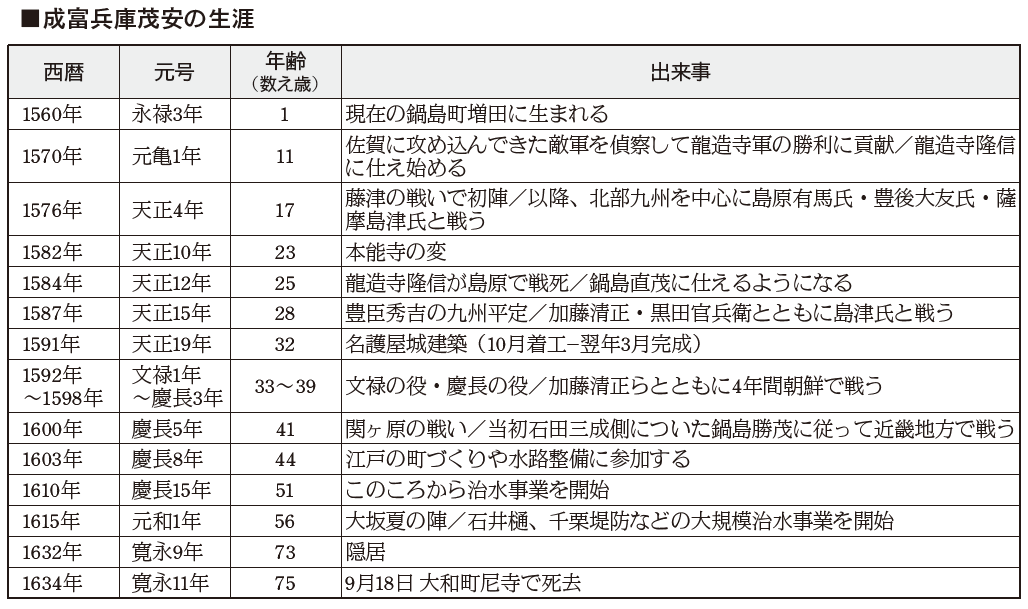

戦国時代に武将として活躍した茂安。その勇猛果敢な戦いぶりを多くの名将が賞賛し、黒田官兵衛は刀を、加藤清正は鎧を授けた。

そんな武勇に優れた茂安が、江戸時代になると佐賀の治水事業に尽力した。茂安が関わったさまざまな事業によって佐賀平野に水路が張り巡らされ、新しい田が次々と開拓されていった。

実り豊かな今日の佐賀の姿は、茂安によってつくられたと言っても過言ではない。

■武将から民政家へ

戦国時代さなかの1560年に現在の佐賀市鍋島町に生まれた茂安は、肥前(佐賀県・長崎県)を拠点とする戦国大名・龍造寺隆信に仕えて目覚ましい働きを見せる。当時の名前は十右衛門といい、短期間で十以上の武功を上げたことをたたえて龍造寺隆信がその名を授けた。

豊臣秀吉の九州平定を期に、茂安はのちに肥後(熊本県)領主となる加藤清正と親交を持つようになる。加藤清正とともに江戸や大阪での築城、まちづくり、水路づくりに従事して建築と土木の技術を身に着けた。名護屋城築城の際にも木材の調達役や現場監督として活躍したと記録にある。

加藤清正は、武芸と建築、土木に優れた茂安を破格の待遇で肥後に招こうとする。しかし茂安は感謝の意を示しつつも「たとえ肥後一国をくださると言われても、大恩ある主君を捨てて新しい主に仕えることはできません」と答えて、かえって加藤清正を感心させた。

やがて乱世が終わり、江戸時代が訪れる。龍造寺隆信亡き後政権を担った鍋島直茂・勝茂親子が佐賀藩を治めていたが、藩の財政は困窮していた。領地が減ったにも関わらず、家臣の数はそのままだったからだ。

茂安は富国公益のために「氾濫を繰り返す河川を治め、荒地の多い佐賀平野に水を行き渡らせて新しい田畑を開くべき」と鍋島親子に進言した。こうして茂安は民政家として治水事業に携わっていくことになる。

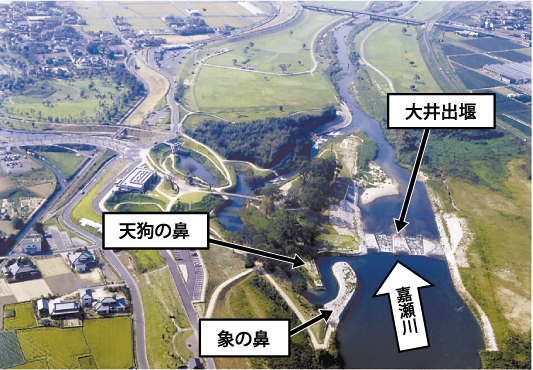

武将から民政家へ―この転身の理由は定かではないが、生まれ育った鍋島の地で嘉瀬川や多布施川の氾濫に見舞われ、幼いころから水害の悲惨さを目にしてきたことが関係しているのかもしれない。

■茂安の治水事業

茂安が治水事業に着手したのは51歳、1610年ごろからと考えられている。1632年に隠居するまでの約20年間に茂安が手掛けた水路や堤防は佐賀藩領内に100カ所以上あったといわれる。

重機などなかった時代にそれだけの工事に関わったとなると、現場監督という役どころにとどまらず、藩全体の治水事業のプロジェクトリーダーとして総指揮をとっていたと思われる。それぞれの工事を連携させることで、佐賀全体の治水をバランスよく進めていったのではないだろうか。

茂安が成し遂げた治水事業のおかげで、その後の佐賀藩では水争いや農民の反乱、逃走がほとんど起こらなかった。

茂安が手掛けた構造物のなかでも石井樋(大和町)と千栗土居の大堤防(旧北茂安町―旧三根町)は、大坂夏の陣のあとから着工したと推測され、どちらも十数年がかりの大事業だった。これほど長い期間を要したのは、工事規模の大きさの他にも理由があった。工事を農閑期に絞って行ったからだ。人足(作業員)として雇い入れる農民に過度の負担を課さないための配慮である。農作物の生産高を増やすための治水事業で農民を疲弊させる―そんな本末転倒を犯さない茂安の賢明さがうかがえる。

また、千栗土居の現場では茂安自身も作業に加わって汗を流した。堤防に竹を植えて地盤を補強するというアイデアは、人足たちと寝食をともにして親しく交わることで得たものだった。

こうした茂安の思考や行動は、現代のリーダー論やマネージメント技術にも通じるものがある。

隠居から2年後の1634年に茂安は死去するが、息を引き取る間際まで手掛けてきた水路や堤防の維持と運用について助言をしていたという。

■未来にも残る偉業

佐賀で「治水の神様」と呼ばれる茂安。しかし、まだ戦国の荒々しい気風が残っていた時代に民政家として生きた晩年の茂安は、藩内でそれほど高い地位にいたわけではなかった。

それでも鍋島家の史料や「葉隠」にたびたび登場しては賞賛されている。また、藩主鍋島勝茂は実子・直弘を養子として茂安に託して教育を任せた。成長して白石鍋島家初代当主となった直弘は、死後養父茂安と同じ墓所に埋葬されることを望んだ。この逸話から、藩主一族からも信頼され、慕われる徳の高い人物像が見えてくる。

そんな茂安の治水事業は、けしてその場しのぎではない。茂安の死去から200年後の1834年に、藩の役人南部長恒は茂安が手掛けた堤防などを訪ね歩いて構造物の仕組みや状態を確かめた。そうして得た知見をまとめて書物にできるほど、茂安の構造物は丈夫かつ優れていた。

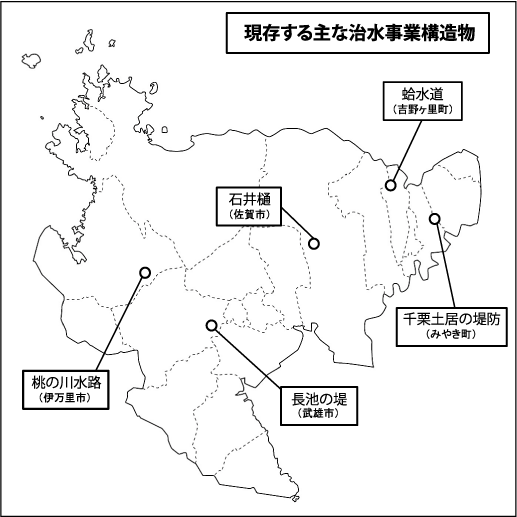

そしてさらに200年近くが経った現代でも、蛤水道(吉野ヶ里町)、永池の堤(武雄市)、桃の川水路(伊万里市)などが現役の施設として稼働している。また「兵庫町」「北茂安」という地名は茂安にちなんでつけられたものだ。

明治維新以降の世の激変を経ても残り続ける成富兵庫茂安の名前と功績は、これからも佐賀の人々に語り継がれていくことだろう。