佐賀労働局雇用環境・均等室 原田すず枝室長に聞く /職場のハラスメント問題について /「人材確保の観点からも対策が必要」

2019年01月01日(火)

特集記事

人物

近年、職場におけるハラスメント行為、特にパワーハラスメント(パワハラ)やセクシュアルハラスメント(セクハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)が社会的に注目を集める問題となっている。こうしたハラスメントは働く人の尊厳を不当に傷つけるだけではなく、企業にとっても職場秩序の乱れなどで業務への支障を及ぼしかねないため、防止対策の重要性はますます高まっている。佐賀労働局雇用環境・均等室の原田すず枝室長は「人材確保などの観点からも、職場のハラスメント対策が必要」と話す。ハラスメント問題の、県内での発生状況や対策などについて聞いた。

―はじめに、それぞれのハラスメントがどのようなものなのか、また、県内での発生状況などを教えてください

職場におけるハラスメントは、被害者の心身に深刻な影響を及ぼしたり、被害者を含む周囲の職場環境を悪化させたりしますが、企業にとっても職場の雰囲気を悪化させ生産性の低下や人材流出などの悪影響を及ぼすものです。

職場におけるパワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係など職場内での優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて身体的・肉体的に苦痛を与えることですが、上司から部下に限らず、同僚間などでも生じる可能性があります。

職場におけるセクハラとは、相手の意に反する性的な言動により、それを拒否することで不利益を受けたり、職場環境の悪化により就業に支障をきたすものです。異性に対してだけでなく、同性などに対する言動も含まれます。

いわゆるマタハラは、妊娠や出産をしたことや育児休業や介護休業などの制度利用に関する言動により就業環境が害されるもので、妊娠・出産をした女性が働き続けにくくなったり、男性が育児参加などをしにくくなったりします。

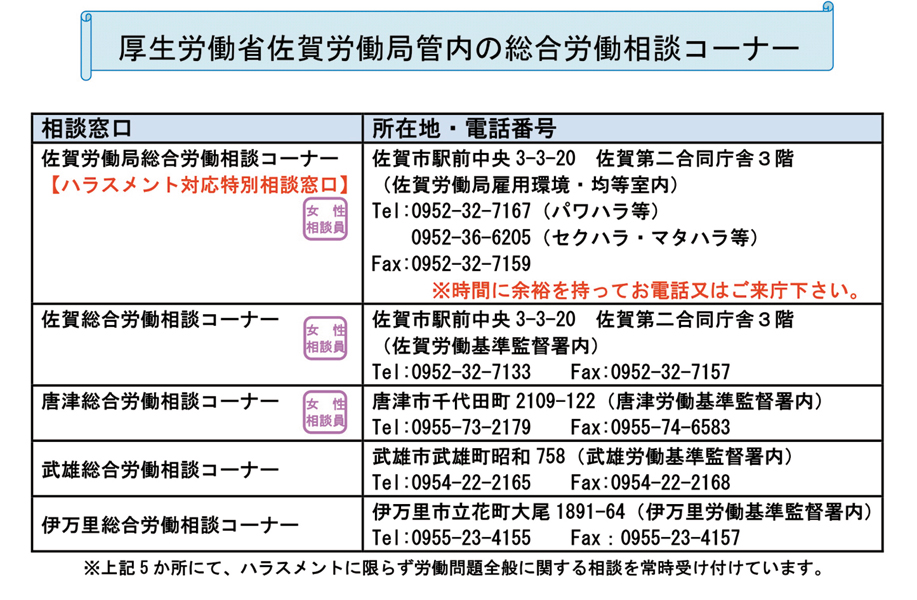

佐賀労働局では、労働問題に関するあらゆる相談にお応えするため、職場のハラスメントなどを含む労働相談への対応を始め、使用者と労働者との間で生じた個別の労働紛争についても、助言指導や「あっせん」・「調停」などの紛争解決の援助を実施しています。

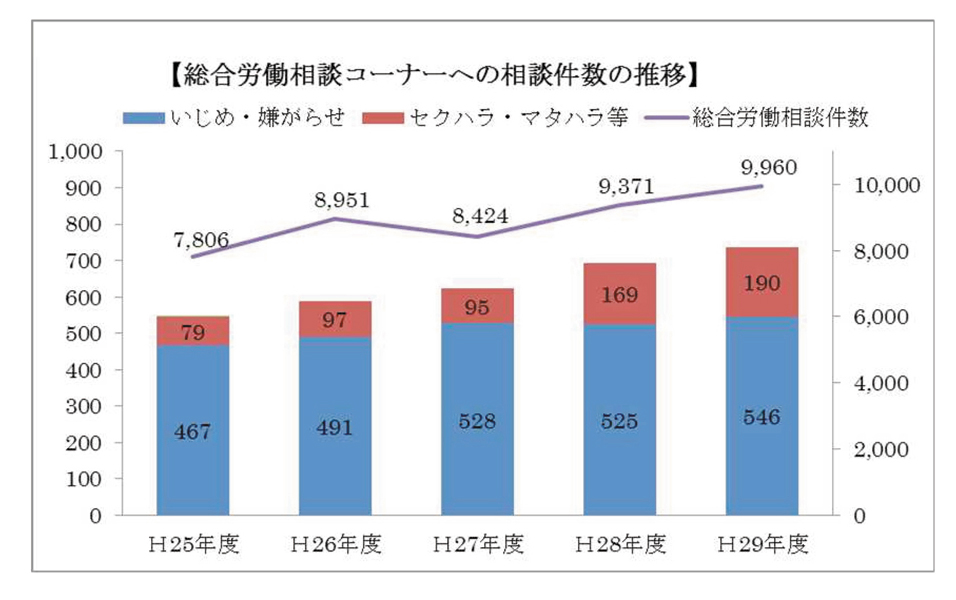

2017年度、佐賀労働局に寄せられた労働相談は約1万件、このうち民事上の個別労働紛争に係る相談は約2000件、その内訳はパワハラを含む「いじめ・嫌がらせ」に関するものが546件と4分の1を占めており5年連続で最多となっています。

セクハラやいわゆるマタハラに関するご相談も17年度それぞれ68件、122件と16年度と比べ増加しています。(相談件数の推移はグラフ参照)。

最近はパワハラやセクハラなどの問題をマスコミが大きく取り上げる機会なども増え、ハラスメントは社会的な問題であるとの認識が深まると同時に、より多くの働く方々が「自分にも起こり得る身近な問題」としてとらえ始めたのではないかと感じます。

―問題が起きてしまったら、どうすればよいでしょうか

もしも職場でハラスメントの被害を受けてしまった場合は、決して一人で悩んだり我慢したりせずに、まずは会社の相談窓口や信頼できる上司などに相談してみましょう。誰に相談してよいか分からないなど迷われた場合は、私ども佐賀労働局へご相談ください。匿名でも大丈夫です、一緒に解決方法を考えていきましょう。セクハラの場合など相談しづらいこともあるかもしれませんが、一人一人が勇気を出して声を上げていくことも大切です。

また、会社の社長さんやご担当者の皆さまは、もし職場のハラスメントに悩む従業員が会社の相談窓口などへ来られたら、その信頼に応えるためにも誠実に対応していただくことが必要です。そのときに気を付けていただきたいのは、職場のハラスメントを「個人間の問題」としてとらえるのではなく「組織の労務管理上の問題」として対応するということです。

職場のセクハラやマタハラについては、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法などで、相談窓口の設置や行為者の処分規定を設けることなどが既に企業に義務づけられていますが、これまで法的な規制はなかった職場のパワハラについても、企業に予防・解決に向けた措置を義務づけるため19年の通常国会へ関連法案の提出に向けて準備が進められています。

―ハラスメント対策を徹底することで生じる波及効果は

これからは、少子化に伴って労働力人口はどんどん減少していきます。ここ佐賀県内においても多くの企業において人材確保は大きな課題となっています。そんな中で、きちんとしたハラスメント対策が講じられていないような職場は良い人材は入ってきませんし、入っても定着しないでしょう。若者の離職理由としても「仕事上のストレス」や「長時間労働」に次いで「職場の人間関係がつらい」ことなどが多く上げられています。

職場のハラスメント対策は企業のリスク管理としてはもちろんのこと、人材を確保するという観点からも真剣に取り組む必要があります。人材の確保や定着を図るには、労働条件の整備だけでなく、誰もが安心して仕事をすることのできる職場環境がベースになければうまくいきません。誰もが持てる能力を十分に発揮することのできるような職場にするためにも、日ごろから、社員同士、上司や部下とも率直に意見を交わせるような職場の雰囲気づくりに努めていただくことが大切だと思います。