猶予期間は5年/どう向き合う働き方改革

2019年01月01日(火)

特集記事

その他

実質的に青天井だった残業時間に罰則付き上限規制を設ける働き方改革関連法が今年4月に施行される。これまで規制の適用除外とされてきた建設業には2024年4月まで5年の猶予期間を適用。ただ、週休2日制が定着しておらず、他産業よりも年間の総実労働時間が300時間以上長い建設業にとって、5年の猶予は決して長いものではない。長時間労働の是正に向け、週休2日を前提とする「適正な工期設定」は今後5年の間で建設業が向き合う最大のテーマになる。

〔建設業法 改正の柱に適正工期の設定〕

国土交通省は、昨年6月に中央建設業審議会・社会資本整備審議会の基本問題小委員会がまとめた中間報告を受け、次期通常国会に建設業法改正案を提出する見通しだ。改正の柱の一つが建設現場の長時間労働の是正だ。

受発注者に対し、適正な工期を設定する責務を課し、注文者(発注者、元請け、上位下請け)には不当に短い工期での発注、受注者にも不当に短い工期で受注する〝工期ダンピング〟をそれぞれ禁止する。

建設業法にこれらの責務規定を設けた上で、受注者には「工事の準備期間」「工事の種別ごとの工事着手の時期」「工事完成時期」といった工程の細目を見積もりに記載する努力義務を課し、見積もりが長時間労働を前提としたものにならないよう求める。注文者に対しても、施工条件を明確にした上で、著しく短い工期による請負契約を禁止する規定を設ける。

〔中央建設業審議会が判断基準〕

受発注者に適正な工期設定を求める以上、「適正な工期とは何か」という基準を設ける必要がある。国交省は、適正な工期設定に関する基準を中建審で作成することを想定。建設業法には、中建審が標準請負契約約款を作成し、受発注者に実施を勧告できる規定があり、同様に適正工期の判断基準を中建審が定めることにする。建設業団体や発注者団体の代表者が集まる中建審で適正な工期に関する意見を集約し、受発注者が基準を順守する環境を整える。建設業許可行政庁がこの基準を守らない注文者を勧告できる制度も創設し、規制の実効性を担保する。

〔求められる受発注者の共通理解〕

基本問題小委員会の提言を受け、昨年8月に開かれた中央建設業審議会(中建審)の総会でも「基準を明確にすべき。どこからがアウトか明確に読み取れるようにした方がいい」(学習院大学・櫻井敬子教授)、「適正な工期とは何か、第三者が判断する場を設けてもいい」(日本建設業連合会・宮本洋一副会長)といった意見が出た。

三菱地所の谷澤淳一副社長は、建設業の働き方改革の重要性を認めた上で「発注者と建設業界がウィンウィンにならないといけない」と強調。「行き過ぎた重層下請け、社会保険の問題もあるので、働き方改革と並行してそれらにも取り組んでほしい」と民間発注者の立場から注文した。

◇ ◇ ◇

週休2日が定着している他産業と比べ、建設業の労働環境は既に遅れをとっている。5年の猶予期間の対応を誤れば、この4月から規制が強化される他産業との差はさらに開く恐れがある。他産業との人材獲得に打ち勝ち、若年層を建設産業に呼び込むためには、働き方改革による労働環境の改善だけでなく、労働時間の短縮を補う生産性の向上が必須になる。

〔23年4月施行 中小も割増賃金率50%に〕

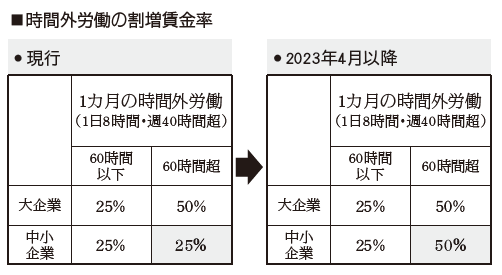

中小建設業は、時間外労働の上限規制が適用される24年4月を前に、これまで中小企業に猶予措置が適用されてきた時間外労働の割増賃金率の引き上げ=表1参照=に対応する必要がある。

10年4月施行の労働基準法は、1カ月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率をそれまでの25%から50%に引き上げることを義務付けた。しかし、これまで中小企業への適用は猶予されていたが、働き方改革関連法の成立により、中小企業に対するこの猶予措置を廃止することが決まった。23年4月以降は、中小企業も1カ月60時間以上の時間外労働に対し、大企業と同じ割増賃金率で残業代を支払うことが求められるようになる。

〔懸念される賃金低下 公共工事で広がる経費補正〕

毎週土曜に現場に従事し、4週4休で勤務した場合、年間の稼働日数は約300日。この稼働日数は、現場に4週8休が導入されれば、約250日に減り、日給月給の技能者は50日分の日当を失うことになる。技能者を雇用する専門工事業の間には「若年層の入職どころか、今、現場で活躍する技能者もこの業界を去ってしまう」という危機感が広がっている。

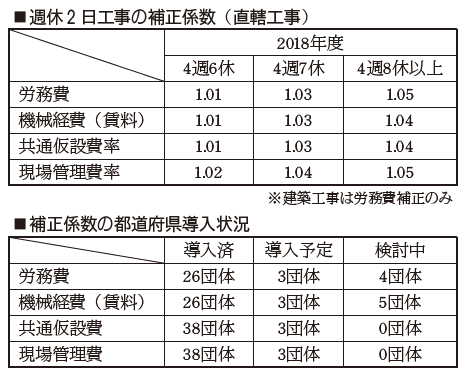

公共工事では、技能者の賃金を含めて週休2日に伴う必要経費を補填(ほてん)する取り組みも始まっている。直轄工事では18年度から、週休2日工事の労務費と機械経費(賃料)に補正係数を導入。前年度から導入していた共通仮設費・現場管理費の補正係数も上乗せした。4週6休相当以上の現場に必要経費を支払い、受注者の段階的な週休2日制への移行を後押しする。

国交省が18年10月に行ったアンケート調査では、41都道府県がこの補正係数を導入(予定含む)するなど、地方自治体にもこの動きは広がっている。

公共工事と異なり、民間工事では週休2日制の導入に伴う経費の上乗せに理解を示す発注者は現時点では少ない。こうした中、住宅メーカー最大手の大和ハウス工業は、18年4月から現場を4週5休とし、21年4月までに段階的に4週8休へと移行する方針を打ち出した。BIMやロボットを積極的に導入し、生産性向上によって技能者の処遇を維持しようという考えだ。建設キャリアアップシステムで技能者の就労実態を正確に把握し、労務費の上乗せなどに活用する考えもある。