(一社)建設ディレクター協会 新井恭子代表理事に聞く /建設ディレクター今後の展望

2020年01月01日(水)

特集記事

人物

建設業に新しい職域が定着しつつある。(一社)建設ディレクター協会(京都市)が提案してきた「建設ディレクター®(以下、建設D)」だ。

建設Dが現場担当者に代わって書類業務を引き受けることで、長時間労働を削減。かつ、現場担当者の本来の業務である品質管理や人材育成、技術の継承に集中できる環境を整えることを目的としている。また、働き改革推進の効果も期待されている。

2019年の夏に佐賀県で全国初の出張講座を開催したほか、秋には建設Dフォーラムが開かれ、国土交通省土地・建設産業局長の講演や、導入企業の経営者による改善事例発表などが行われた。

これからも認知度の向上と更なる普及が期待される建設Dを生み出し、育成講座を運営する(一社)建設ディレクター協会の新井恭子代表理事(京都サンダー㈱代表取締役)に構想したきっかけや、今後の展望について聞いた。

建設Dという職域を構想したきっかけを教えてください。

(一社)建設ディレクター協会の関連団体である京都サンダー㈱は、約30年間に渡り、積算や電子納品などIT導入に関するコンサルティングを手掛けてきました。その中で、経営者や現場担当者といったお客様からの声(悩み)を直に聞く機会に恵まれましたが、一番多かったのが「現場業務を終えた後、書類業務に取り掛かるが、あまりにも膨大で、長時間の残業が慢性化している」というお声でした。

現場担当者は現場管理と平行して、施工体制台帳や安全書類、日々の出来形管理や品質管理に写真整理、日報集計、打合せ簿、図面修正といった書類業務も進めていきますが、工事書類は細かな基準が定められている上、量も膨大です。

潤滑な現場管理を行うためには、情報収集や関係各所とのコミュニケーションは欠かせませんし、若手の教育や利益管理も必要です。私達のお客様からも「書類業務を手伝ってくれる人がいたら本当に助かるが、一から説明をする時間はない。何から伝えようか、そもそもこんなことを頼んでイヤな顔をされないだろうかと気を揉むくらいなら、自分でこなすほうが楽だ」という現場担当者の声や、事務の仕事をする女性からは「大変なのは知っている。手伝いたいが、現場担当者と顔を合わせる機会がなかなかないし、十分な知識もない。一から質問をするのもはばかられる」との声が挙がっていました。彼女達は冷静に状況を認識しているうえに、自分なりに対策を考えていました。そのような姿を目の当たりにし、この両者が互いに連携し、オフィスから現場を支えることができれば、労働時間短縮が実現するのではないかと考えた時、ITスキルとコミュニケーションスキルでオフィスから現場をサポートする「建設D育成」の構想が生まれました。

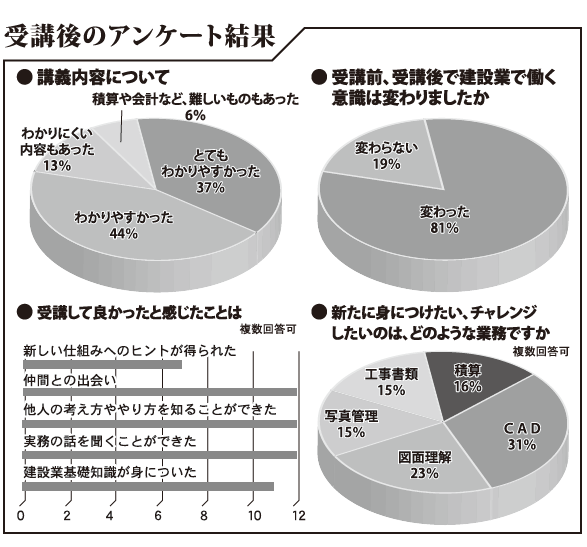

そして17年1月に、建設会社で働く若者や女性を対象に「建設D育成講座」がスタートしました。初級編では建設業の基礎知識を理解し、現場担当者とのコミュニケーションをスムーズにとることを最初の目標とし、建設業の社会的役割、工事の流れなどの建設業概論、施工管理の基礎知識、CAD、積算、建設業会計などの専門スキルを学ぶ内容となっています。6時間×8回の講習では実務に役立つ知識はもちろんのこと、建設Dとしての心構えの醸成にも力を入れています。これは、受講生に自分の仕事が評価に値するものであることを認識していただき、会社に欠かすことのできない人材であることに自信を持っていただきたいからです。そこで生まれた自信は仕事に向き合う姿勢の変化につながり、自社の利益や業績、工事成績を意識する下地を作ります。

昨年発生した新たな動きについて聞かせてください

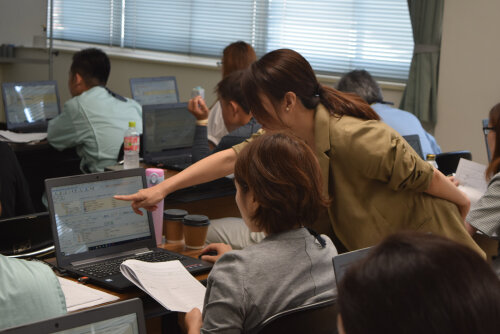

佐賀県建設業協会様青年部の皆様からご提案いただき、2019年7月に全国初の出張講座をさせていただきました。そこに集まってくださった受講生の皆さんは、日頃から社内の課題を認識し、解決策を常に考えていらっしゃる方々ばかりでした。講習内容はもちろんのこと、期間中互いに切磋琢磨することで、より意識が高まっていくのを運営側の私どもも強く実感しておりました。

また、昨年10月16日に開催したフォーラム「新しい働き方をデザインする」では、建設Dに焦点をあてて、国土交通省土地・建設産業局の青木由行局長も個人の見解とされたうえですが、「建設業における人材育成は喫緊の課題であり、現場担当者と建設Dの連携が必要」とのお話をいただいています。建設D導入に挑戦する経営者、建設D本人たちにもそれぞれの立場でお話をいただく中、佐賀県建設業協会青年部の皆さんにもご登壇いただきました。全国から来場いただいた皆様にも熱意が深く刻まれたようです。

今後の展望をお聞かせください

20年は建設Dとして活躍していただくための環境整備を進めるとともに、佐賀県内の建設Dを増やしたいと考えています。4年後の働き方改革実施も視野に入れながら、業務整理や優先順位づけ、現場担当者と建設Dの業務分担などやらなければいけないことは多々ありますので、現場担当者や経営者の方々へのヒアリングが不可欠になってきます。生の声を聞かせていただき、次のステップへと進む道筋を作りたいと計画しています。

建設Dは京都でスタートし、徐々に日本全国へと拡がりを見せています。今年は長崎や鹿児島でも実施を予定しています。オフィスから現場をサポートする人材を育てるという趣旨でスタートした建設Dですが、経営者の方には社内マネジメントの構築に、現場担当者には長時間労働軽減、建設Dには専門知識を身につけることで自分がかけがえのない人材になるやり甲斐を感じるきっかけにしていただければ幸いです。