佐賀豪雨で建設業が復旧に尽力

2020年01月01日(水)

特集記事

その他

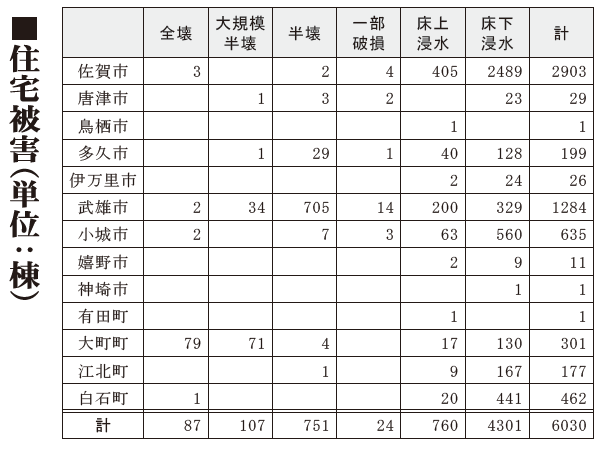

2019年8月27日から28日にかけて、佐賀県内では秋雨前線の活発な活動により、大雨が発生した。雨量観測所の24時間雨量では、武雄で398㍉㍍、西多久で439㍉㍍を記録。近年の主な洪水であった1990(平成2)年7月出水を上回る雨量を観測した。六角川では9カ所で河川から越水し、約6900㌶が浸水。武雄市で3人が死亡し、県内では6000棟を超える住宅が浸水などの被害を受けた。

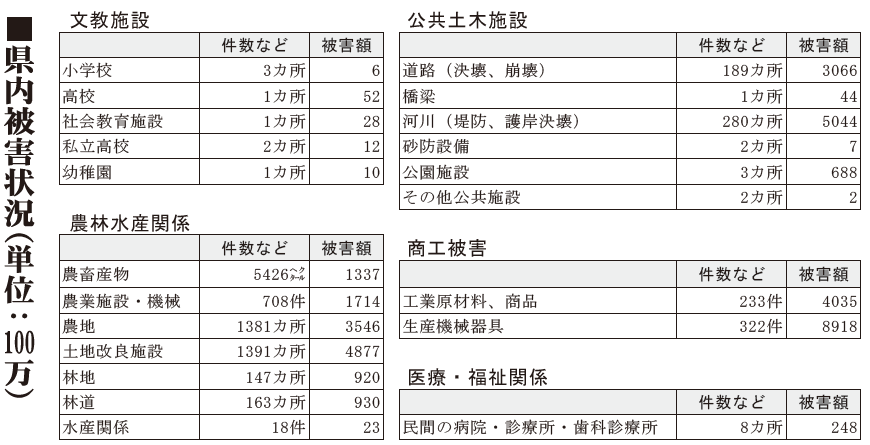

県は12月時点で、農林水産関係被害を約133億2000万、公共土木施設被害を約88億2000万、生産機械や工業原料などの商工被害を約129億4000万円と発表している。

県内の建設業者では、道路の復旧、土砂の撤去などの災害対応にあたった。国、県や流域自治体でつくる協議会は、被害軽減を目指し治水対策の計画を策定。防災、減災に向けた取り組みが進められている。

■建設業協会が各地で復旧活動

県内の建設業協会は、県や市町との防災協定に基づき、各地でインフラの復旧作業や二次災害防止の対応にあたった。被害が大きかった地域では、夜通しで作業に取り組んだ。

(一社)杵島建設業協会(会員25社、山﨑虎次会長)では、県道の武雄白石線、武雄多久線や武雄伊万里線などで土砂撤去などを実施。冠水した道路では、通行止めによる交通規制も行った。

8月28日には、大町町の鉄工所から油が流出。油の流出を抑えるため、杵藤土木事務所が協会に土のう作成を依頼した。午前8時ころからおよそ4時間をかけて、2600袋を作成。当初は作成だけの依頼だったが、急きょ運搬の依頼も受けて対応した。

山﨑会長は「会員が一丸となって、地域の安全安心のために取り組んだ。協力いただいた会員を頼もしく感じた」と語った。協会では、出水期前の防災訓練で河川や道路を巡視。鳥インフルエンザなど家畜伝染病の防疫についても、家畜保健所や農林事務所との勉強会を開いている。山﨑会長は「自治体と防災協定を結んでも、知識やノウハウが無ければ効果がない。訓練や勉強会が、有事の際に役立っている」と平時からの備えが重要と主張した。

(一社)小城建設業協会(会員14社、下村敏明会長)は小城市、多久市で200カ所以上の復旧作業を行った。9月中旬までに、会員、賛助会員から2000人以上が復旧作業に従事。特に林道の被害が大きく、道をふさぐ土砂の除去を繰り返しながら、作業を進めた。孤立の危険性もあったという小城町の石体地区では、橋梁にかかった流木の撤去などを行った。

10月には、小城市と市議会から協会に感謝状が贈られた。「地域の守り手として、復旧作業を行った。災害後に速やかに対応してもらったと、地元の方から感謝の声を頂いた」と振り返った下村会長。「業界が人手不足のなか、災害への対応が若者に興味を持ってもらえるきっかけになれば」と業界の将来も見据えた。

■治水計画を策定 国・県・市町が連携

8月豪雨による六角川水系の浸水被害を踏まえ、治水対策について検討する協議会が10月に発足した。協議会は国、県、流域6自治体と佐賀地方気象台で構成。住民の適切な避難、被害の軽減を推進するため「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害最小化」を目標に、治水対策の計画を策定した。

計画は、河川、流域、まちづくり・ソフトの3分野ごとに施策をまとめている。河川の施策では、河川水位低下を目的とした河道の土砂掘削、川幅の拡幅工事を挙げている。遊水地などの洪水調節施設の整備も行う。

流域に関しては、浸水被害の軽減を図る。河川からの流出・氾濫を抑制するため、降雨前にため池やクリークから事前放流、雨水貯留施設や道路の透水性舗装の整備などを行う。「逃げ遅れゼロ」に向けた情報発信システムの整備も実施。水位計の観測情報や浸水予測情報の発信により、住民の安全な避難も支援する。

まちづくり・ソフトの分野では、自治体の都市計画マスタープランなどにおいて水害に強いまちづくりを促していく。不動産関係団体に対して水害リスク情報の提供、周知協力の推進を行う。災害の危険度を詳細に伝えるため、豪雨に対応したタイムラインの普及促進、内水氾濫に着目したハザードマップの作成なども挙げている。