佐賀河川事務所の維持管理事業 /佐賀の治水の要 導水路と嘉瀬川ダム

2020年08月06日(木)

特集記事

その他

4月に佐賀河川事務所が新設された。城原川ダム建設にあたり、地域に配慮・密着して事業を推進する体制を確保していく。佐賀河川事務所はそれだけでなく、佐賀導水路と嘉瀬川ダムの維持管理も担っている。佐賀平野の治水の要について、これを機に振り返ってみたい。

■佐賀導水路■ 平野の治水・利水を一元管理

佐賀導水路は筑後川、城原川および嘉瀬川を管路、開水路で連結する流況調整河川だ。流況調整河川とは、それぞれの河川のうち、流況に余裕のある河川から、不足している河川に水を導水して、それぞれの河川の状況を改善するもの。

佐賀導水路の総延長は約23㌔。西佐賀導水路約9・8㌔(嘉瀬川―城原川)と東佐賀導水路約13・2㌔(城原川―筑後川)から成る。

1965年(昭和40年)に整備に向けた予備調査着手から2009年(平成21年)の整備完了と管理開始まで、足掛け45年の大事業だった。

佐賀導水路の目的は①洪水調整②内水排除③流水の正常な機能の維持④佐賀西部地域の水道用水―となっている。

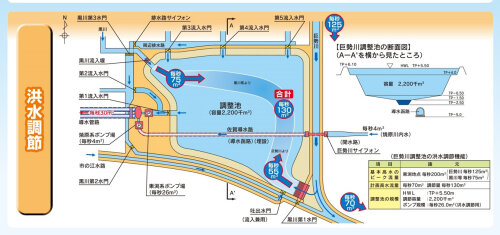

洪水調整については、佐賀市金立町に設けた巨勢川調整池が重要な働きを果たす。巨勢川調整池は最大容量220万立方㍍の大型調整池だ。19年(令和元年)8月豪雨は24-29日で約540㍉の累加雨量を記録した。その際には約208・7万立方㍍(計画貯水量の約95%)を蓄えることで巨勢川下流の水位上昇を鈍化させ、佐賀市内の洪水被害軽減に大きく貢献した。

佐賀河川事務所は、佐賀導水路管内の河川水位や雨量などの情報を収集。巨勢川調整池管理棟と情報共有して、佐賀導水路と嘉瀬川ダムの施設を適切に運用し、災害時の被害の軽減を図る。

■嘉瀬川ダム■下流域の水害被害を軽減する守り手

嘉瀬川は佐賀県中央部を流れる一級河川で、嘉瀬川水系の本流である。下流域にあたる佐賀平野では、集中豪雨や台風などで何度も洪水被害が発生してきた。一方で、佐賀県の主産業である農業や佐賀市都市圏の水道などに大量に水を必要としているため、安定した水源を確保する必要がある。こうした課題を克服する対策のひとつとして嘉瀬川ダムはつくられた。

堤高99・0㍍、堤頂長456・0㍍、堤体積100万立方㍍の重量式コンクリートダム。その整備には1966年(昭和41年)に始まった予備調査から2012年(平成24年)の整備完了と管理開始まで、足掛け47年を要した。

嘉瀬川ダムの目的は①洪水調整②流水の正常な機能の維持③灌漑用水の補給④水道水の供給⑤工業用水の供給⑥水力発電―となっている。

利水用量として5050万立方㍍、それに加えて洪水調節容量として1750立方㍍もの貯水能力を持つ。

18年(平成30年)7月5―6日の大雨の際、嘉瀬川ダム上流域では降り始めからの総雨量535㍉を記録。嘉瀬川ダムへの流入量は最大で毎秒587・40立方㍍にまで達した。そこで下流河川の増水を緩和するための防災操作を実施。流入する水量の一部を嘉瀬川ダムに貯めて、下流河川への水量を最大で約3割低減させた。この操作により、ダム下流の川上水位測定所では、河川の最高水位を約0・8㍍(推定)下げることに成功した。この操作がなければ、当時の水害はもっと甚大なものになっていた可能性が高い。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

佐賀河川事務所は、佐賀導水路、嘉瀬川ダムの管理運営とともに、城原川ダム整備を推進して佐賀平野部の水害から市民の生活を守っていく。