県の土砂埋立て等条例 10月1日から施工 /「面積3千m2以上かつ高さ1m以上」で許可必要に /条例違反で罰則規定、経過措置も

2020年08月06日(木)

特集記事

その他

県民の生活環境の保全と生活の安全のため、佐賀県は2020年3月に「佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定した。原則、面積3000平方㍍以上で高さ1㍍以上の土砂埋立てなどを行う場合は県の許可が必要となり、条例に違反した場合の罰則規定を設けている。20年10月1日に施行する同条例の概要を紹介する。

条例制定の背景

県ではこれまで、土砂の埋立てについて「佐賀県環境の保全と創造に関する条例」で規定してきたが、近年の豪雨などの影響で残土処分場からの土砂の大量流出が発生したこともあり、県民の生活環境を保全し、生活の安全に資するために新しい条例を制定した。

事業者の責務

土砂の埋立てなどを行う事業者は汚染崩落などの発生を未然に防止するため、必要な措置を講じ、埋立て区域の周辺住民の理解を得るよう努める必要がある。

土砂を発生させる事業者は発生する土砂量を抑制するよう努め、土砂の汚染状況を確認し、土壌汚染のおそれのある土砂を排出しないように努めることが必要。土砂を運搬する事業者も土砂の汚染状況を確認し、土壌汚染のおそれのある土砂を運搬しないように努力するよう求めている。

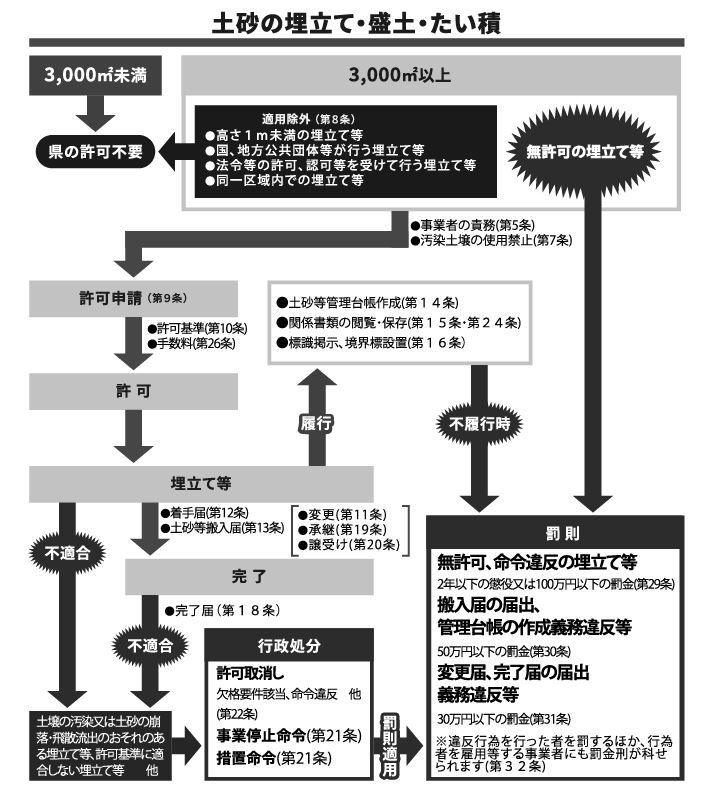

許可が必要な土砂の埋立て

土砂の埋立てなどに供する区域の面積が3000平方㍍以上(特定事業)で高さが1㍍以上ある場合は、原則、県の許可を受けることになる。土地の埋立てのほか、盛土、たい積(他の場所への搬出を目的とした一時的なたい積を含む)なども対象となり、対象土砂は砂、礫(れき)、砂質土、礫質土、シルト、粘土などと、それらに混入または付着しているものを想定している。

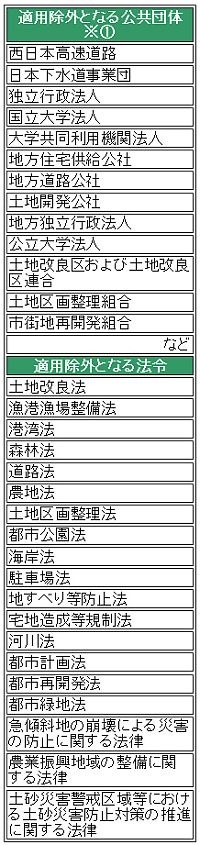

許可の適用除外となるもの

面積が3000平方㍍以上の場合でも▽廃棄物最終処分場、汚染土壌埋立処理施設、土壌汚染指定区域での汚染除去などの措置として行われる埋立て▽高さ1㍍未満の埋立て▽国、地方公共団体、公共的団体(※①)が行う埋立て▽他の法令(※②)で審査が行われる土砂の埋立て▽同一区域内での埋立て▽採石法および砂利採取法の規定により認可された採取計画に基づき、採取された土砂などを販売するために当該許可に係る場所において一時的に行う土砂の埋立て▽非常災害のために必要な応急措置として行う埋立て―などは許可の適用除外となる。 許可申請 許可の申請前に土地所有者や周辺住民に事業内容を説明した上で、佐賀県循環型社会推進課に▽許可申請書(氏名、住所、埋立てなどを行う区域の位置や面積など)▽添付書類(土地の使用権原を証する書類、周辺住民などへの周知状況説明書、施工に関する計画書、関係図面、土砂量の計算書、資金調達の計画書など)―を提出する。

条例に基づく審査

県が申請に基づき▽申請者が条例に定める欠格要件に該当しないこと▽埋立てなどを的確に継続して行える資力を有すること▽現場事務所が設置され、現場責任者が置かれること▽土砂埋立てなどの構造が基準に適合していること▽土砂崩落などの発生防止措置が講じられていること―などを審査する。

許可後の提出書類

事業着手日から10日以内に県へ着手届を提出。また、土砂を搬入する場合も県へ土砂搬入届(採取場所、5000平方㍍ごとに届出。採取元証明書を添付)を提出する。このほか、土砂等管理台帳の作成およびその写しを県に毎月提出し、周辺住民などへの関係書類の閲覧、標識の掲示、境界標の設置、関係書類の保存(完了、廃止、取り消し後3年)などの義務もある。

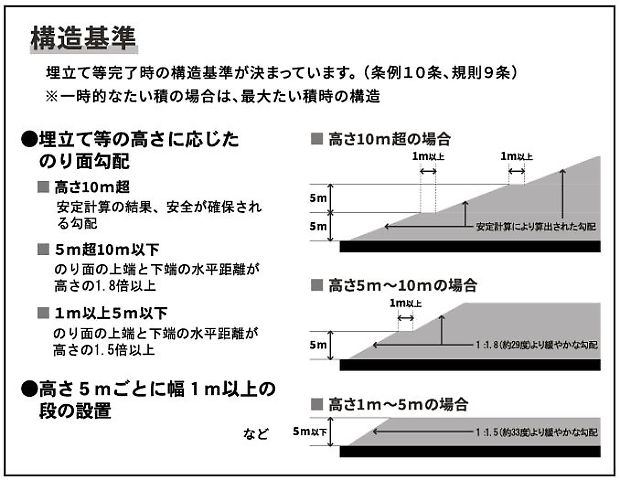

埋立て完了時の構造基準

埋立てなどの高さに応じた法面の勾配は、高さ10㍍を超える場合が安定計算により算出された勾配となり、5㍍超10㍍以下の場合は法面の上端と下端の水平距離が高さの1・8倍以上、1㍍以上5㍍以下の場合は法面の上端と下端の水平距離が高さの1・5倍以上とし、高さ5㍍ごとに幅1㍍以上の段(水平な部分)を設ける必要がある。一時的なたい積の場合は、最大たい積時の構造となる。

罰則

罰則は▽無許可、命令違反の埋立てなどが2年以下の懲役または100万円以下の罰金▽搬入届の届出、管理台帳の作成義務違反などが50万円以下の罰金▽変更届、完了届の届出義務違反などが30万円以下の罰金―となる。

土砂汚染または土砂の崩落・飛散流出のおそれのある埋立て、許可基準に適合しない埋立てなどを行った場合は、許可取り消し(欠格要件該当、命令違反など)、業務停止命令、措置命令などの行政処分を行い、罰則を適用する。 経過措置 経過措置として、条例施行時の20年10月1日までに、既に事業を行っている場合は県の許可を受けずに事業を継続できる期間がある。同事業が21年3月31日までに終了する場合は許可が不要で、21年4月1日以降も事業を継続する場合でも21年3月31日までに許可を申請すれば、4月1日以降も許可が下りるまで事業を継続することができる。

類似の条例について

県の許可を受けて行う特定事業について類似条例がある佐賀市、小城市の許可は不要となる(県の許可が不要な場合でも佐賀市、小城市の許可が必要な場合がある)。

条例に関する問い合わせ

同条例に関する問い合わせは県循環型社会推進課産業廃棄物担当(℡0952・25・7108)まで。同課の担当者は「新しい条例なので、不明な点があれば何でも問い合わせてほしい」と話している。