コロナ禍の就活に変化 /WEBで説明会や意見交換

2021年01月04日(月)

特集記事

その他

2020年は新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の影響で、さまざまな変化があった。とくに3密の回避やソーシャルディスタンスといった、人同士の接し方に大きな制限が生まれた。そのことで建設業界でも、例年実施してきた安全大会や講習会など多くの大切な機会が失われた。

採用活動・就職活動も、これまでの対面式が難しくなり、企業も学校も戸惑うことが多かった。

◆WEB合同企業説明会

県は20年4月に学生向けの合同企業説明会「どこでも合説WEB・SAGA」を開催した。新型コロナの影響で採用活動を控えざるを得ない企業が多い状況を危惧して企画したウェブ上の合同企業説明会で、県内企業約60社が参加した。

特設サイトを通じて企業が事業概要や業務内容、社風、PRポイントなどをライブ配信。それを学生たちはパソコンやスマートフォン、タブレットなどでリアルタイムに視聴した。チャット機能で企業担当者と質疑応答のやりとりも可能だった。

対面式と違って会場に足を運ぶ必要が無いため、学生たちは新型コロナを心配することなく参加することができた。3日間で延べ約2000人の学生たちが視聴。配信後、企業には視聴者の氏名やメールアドレスなどの情報が提供された(希望する学生のみ)。建設業および建設関連業からも10社以上が参加した。

鳥飼建設㈱(基山町、鳥飼竜太代表取締役)の大石夢月氏は「予想していた以上に多くのアクセスがあった。チャットでのやりとりはよい接点になったと思う」と語る。

㈱九州構造設計(佐賀市、野中達也代表取締役)の福田慶剛氏は「手間のかかる登録もなく、学生にとっては参加しやすく、踏み込んだ質問もしやすい環境だったのではないか。いつでも退室できる気軽さも学生にとっては従来の対面式にはないメリットだったのでは」と分析する。

大石氏、福田氏ともにウェブ上での採用活動は初めてだったが、想定以上の視聴者数に手応えを感じたという。

大石氏は「これからはこうしたウェブ合同説明会への参加を積極的に検討していきたい」と話す。一方で「視聴してもらえても、こちらからの連絡に対して反応が薄く、追客がしづらい面もある」と改善の余地を示した。

福田氏も「顔が見えないことで、相手の知りたいことに対して適切な答えができているのかが察しづらい。不慣れなこともあり、持ち時間があっという間だった」と振り返りつつも「しかし、こうした問題は慣れれば解消されていくと思う」と前向きだ。

主催した県担当者も対面式の合同説明会と比べて多くの反応があったことから、新型コロナ対策に留まらず新たな軸として定着させていきたいと考えるよい契機になったと話す。県はその後も「高校生と保護者のためのWEB合同企業紹介会」などを実施し、ウェブ上での取り組みに力を入れている。

◆ 意見交換会もWEBで

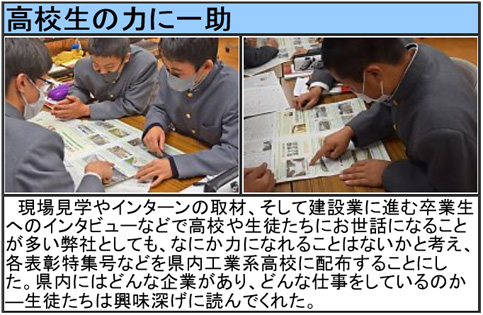

これまで県が開いてきた工業系高校生と建設業の若手社員との意見交換会もウェブでの展開が試みられている。20年12月から21年1月にかけて鳥栖工業高校(土木科、建築科)、佐賀工業高校(建築科)、嬉野高校塩田校舎(建築科)、伊万里実業高校(森林環境科)の4校5学科の2年生を対象にウェブで意見交換会を実施している。

県庁の一室にいる若手社員と各高校の生徒たちをウェブでつないで交流の場を提供した。

一見すると距離感があるようにも思えるが、若い世代は抵抗や違和感なく対応している。生徒たちに感想を尋ねると、「画面越しの方が、緊張も少なくて、リラックスして話しができたように思う」という意見も多く聞かれた。

学校側も、新型コロナ対策に苦慮している。例年夏に実施する企業へのインターンシップを12月に延期するなどして、学生の就職活動をサポートしている。そうした中で安全に行えるウェブを活用したこうした機会を積極的に役立てていきたいと考えている。

従来の対面式の合同説明会も、新型コロナ拡大の推移を注視しつつ、慎重に開催された。県主催の合同企業説明会では、3密回避や入場前の検温、マスク着用の徹底をはじめ、各ブースで生徒との間にアクリル板を設置する万全の対策を講じた。