コロナ禍で加速するデジタル化 利便性はどう高まる? /受験申請も電子申請が一般化

2021年01月04日(月)

特集記事

その他

新型コロナウイルスの感染拡大に収束の兆しが見えない中、行政手続きを非接触・非対面で進めるデジタル化の流れが加速している。昨年9月に発足した菅内閣は、「デジタル庁」の創設を看板政策の一つとして打ち出し、コロナ禍で顕在化したデジタル化の遅れを取り戻そうとしている。中小企業が占める割合が高く、デジタル化が進んでいないとされている建設業に関係する行政手続きも、一斉にデジタル化への転換が進もうとしている。行政手続きのデジタル化はどのように進み、建設業の利便性はどう高まるのだろうか―。

〝脱ハンコ〟がデジタル化の第一歩

新型コロナウイルスの緊急事態宣言下では、書類への押印を理由にやむなく出社するケースが後を絶たなかった。社内の決裁書類であれば、各企業の判断で押印を廃止したり、電子署名を使うこともできるが、行政手続き上で求められる押印を各企業の裁量で回避することはできない。

政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と新たな生活様式を定着させるため、行政手続きにおける書面・押印・対面主義の抜本的な見直しを進める。各省庁は押印を求めている規制の必要性を検証し、昨年末までに省令・告示などを改正。建設業関連の手続きでは、建設業許可や経営事項審査などの提出書類から、押印が廃止された。1月中にも召集される通常国会には、押印を廃止するための一括改正法案を提出し、各省庁の手続きで求められる押印を廃止する見通しだ。

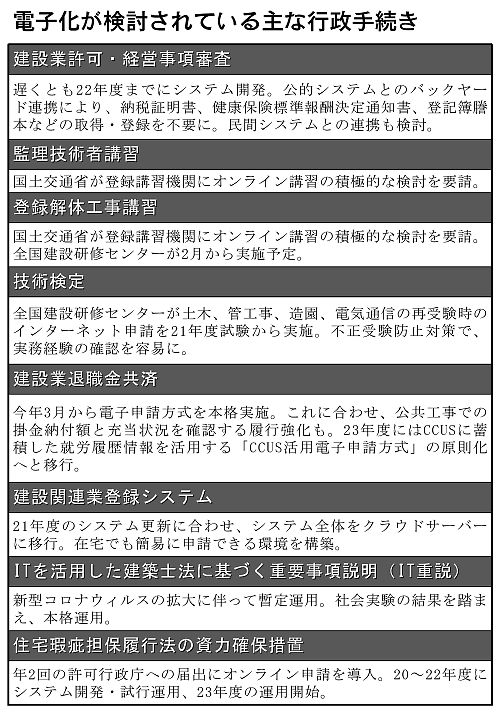

許可・経審 22年度までにシステム構築

建設業許可と経審は、大臣許可・知事許可を合わせた年間の申請件数が約13万件に上る。申請者の書類作成と許可行政庁の審査に必要な業務量を削減するため、申請書類の簡素化が進められており、昨年4月には許可申請、12月には経審の提出書類を削減した。

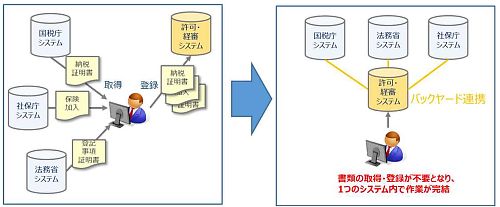

国交省は、この流れの中で電子申請システムの構築についてもコロナ禍以前から検討しており、遅くとも2022年度までにシステムを開発。許可行政庁である地方整備局・都道府県へのオンライン申請を可能にする。

オンライン申請する建設業許可業者は、非対面での申請が可能になるだけでなく、許可・経審の申請時に求められる添付資料を取得する手間が大幅に簡素化される。

許可・経審の電子申請システムは、国税・社会保険・法人登記の公的システムと「バックヤード連携」するため、これまで個別に取得する手間があった納税証明書、健康保険標準報酬決定通知書、登記簿謄本などの書類を取得・登録する必要がなくなり、電子申請システム内で作業を完了できる。

さらに、この他の民間システムとのバックヤード連携も検討されており、連携した民間システムに蓄積された書類の取得も不要になる。

具体的なバックヤード連携の候補には▽技術検定等合格証明書▽登録基幹技能者講習修了証▽監理技術者講習修了書▽レベル判定結果通知書▽工事請負契約書の写し▽注文書・請書▽経営状況分析結果通知書▽建退共加入・履行証明▽登録経理試験合格証▽登録経理講習修了証―などが挙がっている。

21年度に連携できる民間システムを検討。22年度にバックヤード連携のためのシステム開発を行い、その時点で運用を開始している電子申請システムに追加で実装する。

監理技術者講習 オンラインで受講

監理技術者に5年に1度の受講が義務付けられている監理技術者講習はオンラインでの受講が可能になる。

年間約15万人が受講する監理技術者講習は、新型コロナウイルスの感染が拡大し始めた20年2月から、受講者にテキストを郵送する「自宅学習」を暫定的に導入していた(同年7月には対面講習を再開)。

その後、行政手続きの電子化・オンライン化の流れが加速したことを受け、国交省は監理技術者講習をオンラインでも実施する方針を決定。登録講習機関である▽全国建設研修センター▽建設業振興基金▽全国土木施工管理技士会連合会▽総合資格▽日建学院▽日本建築士会連合会―に対し、オンライン講習の実施を積極的に検討するよう要請した。

オンラインでも、建設業法施行規則で定める法律制度・施工計画・工程管理・品質管理など、対面と同じ講習内容と講習時間(合計6時間)の条件を満たす必要がある。各試験機関は、受講者の本人確認、講義中の受講者への回答、講習後の試験などの方法を実施規程に定め、国交省に届け出る。

建設業許可業種に解体工事業を新設したことに伴う登録解体工事講習もオンライン形式での開催を検討。登録講習機関である全国建設研修センターは今年2月からオンライン講習を開く予定でいる。

技術検定の電子申請 不正受験防止にも効果

資格試験の受験申請も電子申請が一般化し、電子申請をすでに導入している国家資格も多い。

技術検定の全7種目のうち、建設業振興基金が試験機関となる「建築」と「電気工事」では、初回受験時に受験資格(実務経験など)を確認している再受験者に限り、インターネットで申請することができる。「土木」「管工事」「造園」「電気通信」の試験機関である全国建設研修センターでは、4種目の受験申請に21年度から再受験者に限定したインターネット申請の導入を検討している。

インターネット申請の導入には、受験者の申請の負担を軽減する効果があるだけでなく、昨年相次いで発覚した申請ミスや虚偽申請による不正受験を防止する狙いがある。不正受験では、本来であれば認められていない複数の種目の技術検定で実務経験を重複してカウントするケースがみられた。

インターネット申請は、当面は再受験者のみを対象とするものの、将来的には初回の受験者も利用できるようにする。受験申請時の情報をデータベース化し、試験機関の間で共有すると、他種目の技術検定の実務経験との重複をチェックできるようになる。複数の技術検定を同時に受験した場合でも、受験後に実務経験との重複チェックが可能になる。

さらに、工事実績情報システム(CORINS)や建設キャリアアップシステム(CCUS)などと連携すれば、実務経験の確認を効率化したり、申請書類を簡素化する効果も期待できるという。

コンサルの登録申請を効率化

測量・建設コンサルタント・地質調査業を対象とする、国交省の「建設関連業登録システム」も、システム改修で申請手続きの簡素化と迅速化を図る。21年度のシステム更新に合わせ、システム全体をクラウドサーバーに移行。オンラインでの申請環境を高度化し、在宅でも簡易に申請できる環境を構築する。法人番号を登録すれば、登記事項証明書などを自動的に確認できるようにもなる。

申請事務だけでなく、公共事業の入札時の手続きも容易にする。システムを公開し、発注者にウェブ上での登録の確認を原則化することで、登録業者が毎回の入札時に地方整備局に依頼していた登録証明の取得が求められなくなる。

建退共の電子申請 3月末までに本格実施

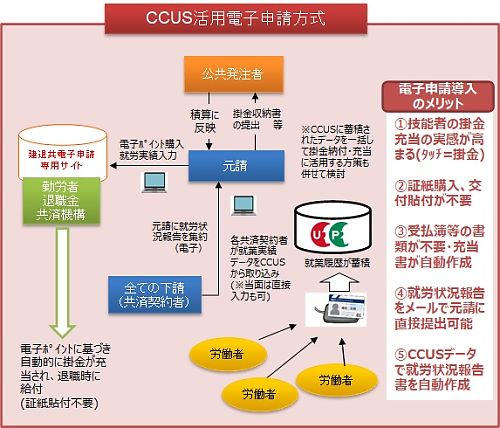

雇用日数に応じて証紙を手帳に貼付し、掛金を納付する建設業退職金共済(建退共)では、昨年10月から「電子申請方式」を試行している。

電子申請方式では、元請けが就労日数を電子申請専用サイトに報告し、電子決済サービスの「ペイジー」か、口座振替購入した退職金ポイントを就労日数に応じて掛金として納入する。証紙貼付や証紙受払簿の記入といった事務を効率化でき、退職金を受け取る技能者らも掛金充当の状況をオンラインでチェックできるようになる。

システム運用に万全を期すため、昨年10月から元請けのみで実施している試行期間を経て、今年3月からは電子申請方式の本格実施へと移行する。

国交省は、現在の証紙貼付方式で元請けが購入した証紙が過少に交付され、退職金に適正に充当されないことを問題視しており、電子申請方式の本格実施に合わせ、公共工事の発注者が掛金納付額と充当状況を確認する履行強化を図る。

発注者は、契約時に現場で就労予定の技能者数と事前の掛金納付額の妥当性、完成時に適正に掛金充当されているかを確認。証紙貼付方式を採用した受注者には、掛金充当実績を確認するため、新たに「工事別共済証紙受払簿」を作成し、証紙の処理状況を記録することが求められる。

ただ、工事契約後1カ月以内にCCUSを現場で100%活用する「誓約書」を提出すると、元請けはCCUSに登録された就労履歴情報を掛金充当に活用でき、発注者への実績報告が大幅に免除される。掛金納付も事後精算が認められ、余分な掛金収納もなくなる。

国交省は、23年度からこの「CCUS活用電子申請方式」を原則化する方針も打ち出している。