「くるみん認定」で担い手確保・定着へ /― WLB推進で加点評価 ―

2021年01月01日(金)

特集記事

その他

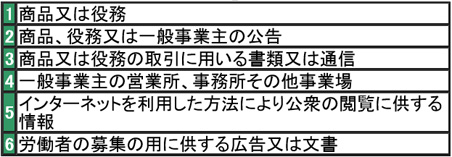

厚生労働大臣が次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てサポート企業として認定する「くるみん認定」。佐賀県内では、建設業関連で4社が認定を受けている。認定を受けると税制優遇措置のほか、公共調達において加点評価の対象となる場合があり、地方公共団体も国に準じた取り組みを実施するよう努めることとされている。また、商品や広告、求人などでワーク・ライフ・バランス(WLB)推進企業としてPRすることができ、担い手の確保や定着にもつながる。

■次世代育成支援対策推進法とは■

次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を定かにしたもの。

同法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができる。

「くるみん」という愛称には、赤ちゃんが大事に包まれる「おくるみ」と「職場ぐるみ、会社ぐるみ」で仕事と子育ての両立支援に取り組もうという意味が込められている。

■くるみん認定・プラチナくるみん認定■

くるみんマークの認定を受けると、厚生労働大臣から認定を受けたことを対外的にアピールができる。学生や社会一般へのイメージアップや優秀な従業員の採用・定着などにつながる。認定は、一定の要件を満たせば、規模・業種等にかかわらず、申請することができる。くるみん認定を受けた企業のうち、より高い水準の取組を行った企業は、「プラチナくるみん企業」として認定を受ける。

佐賀県内のくるみん認定企業は21社。プラチナくるみんは2社(2020年8月末時点)。

建設業関連では、16年に西日本総合コンサルタント㈱が県内の建設業・建設関連業で初のくるみん認定となり、18年に㈱ミゾタ、19年に唐津土建工業㈱、20年に㈱中野建設が認定されている。

■ 公共調達における加点評価■

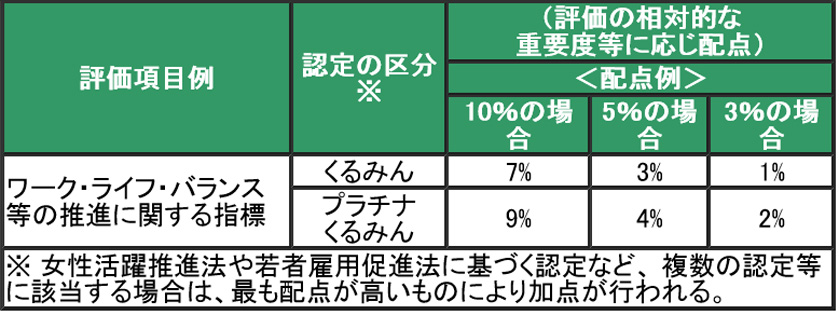

各府省等が総合評価落札方式または企画競争による調達によって公共調達を実施する場合は、同法に基づき、くるみん認定企業などを加点評価するよう、国の指針において定めている。また、地方公共団体も国に準じた取組を実施するよう努めることとしている。

国土交通省では、認定企業に対し、段階的選抜方式の1次審査の評価項目にある「企業の能力等」で1点を加点。このほか、▽女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼしなど)▽若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール)―もWLB推進企業として評価、加点する。

■ 認定にあたって企業が行っていること■

家族とのふれあいや自己実現のため、有給休暇が利用しやすい職場環境の整備を各所属長に文書で指示。一斉付与や半日単位での取得を奨励している。

また、家庭と仕事の両立を図るために所定休日出勤の削減を推進。公休日の出勤が多い部門などにおいて、期間を決めて休日出勤を禁止するなどした。

育児休業中の代替要員として派遣会社を活用することや、引き継ぎ項目一覧を作成し、業務の引継ぎを円滑に行うことができるように業務体制の調整など実施している。